3Dモデリングとは?

3Dモデリングとは、コンピュータ上に立体形状を作成する作業のことです。2Dの絵や図面とは異なり、幅(X)・高さ(Y)・奥行き(Z)の3方向を持つ3Dモデルを作ります。

3Dモデリングをはじめる前に知っておきたい基礎知識

3Dモデリングソフトの種類

3Dモデルを作成する3Dモデリングソフトには、CADやCGソフトがあります。

CADソフトは、主に製造業や建築・建設業などの分野で、設計をするツールとして利用されています。

CGソフトは、ゲーム、アニメ、映画などに利用されています。

CADは、最終的に作成したデータを元に、現物を作ります。例えば、自動車や飛行機、家やビルなど、CADで設計したデータを活用して実際の物をつくるのがゴールとなります。

CGは、最終的なアウトプットが、画像や映像です。作成したデータは、バーチャルの世界で活用されます。

3Dモデリングの種類

CADの場合は、製造や施工のための正確な寸法で作成された形状データが必要です。体積や質量など考えて設計が必要なため、3Dモデルは中身の詰まったデータが必要であり、「ソリッド」という3Dモデルになります。設計していく段階で厚みのない、体積情報のない、面データ「サーフェス」という3Dモデルを使用する場合もあります。これらの3Dモデルを作成することをソリッドモデリング、サーフェスモデリングと呼びます。

CGの場合は、正確な寸法よりもビジュアルが大事とされるため、見た目重視で有機的な形状を作成するのが得意です。ポリゴンモデリングやスカルプトモデリングなどがあり、粘土をこねるようにコンピュータ上に3Dモデルを作成することができます。

活用用途がCADとCGでは違いがあり、搭載されているモデリング機能の違いがあります。CADは「ものづくり」のための設計図であり、正確に3Dモデルを作成できる機能が求められます。CGは「見せる」ための表現であり、見た目をキレイに作成できる機能が求めれます。

3Dモデリングソフト選びのポイント【初心者向け】

3Dモデリングソフトを選ぶ場合に、CADとCGとの2つの選択肢に分かれます。上記で説明したとおり、CADは、ものづくり業界で主に活用されており、CGは、エンターティメント業界で活用されています。何を作りたいのか、最終的な目的は何かなど、ご自身の活用用途にあったものを選びましょう。

3Dモデリングソフトには、無料で使えるソフトから有料で安価で使えるもの、高機能が搭載されていてプロフェッショナル向けの数百万円する高額なものまであります。

これから始める初心者にとって、いきなり高額なソフトを購入して勉強するのは、難しいと思いますので、無料から始められるソフトを選び、また、勉強するための書籍や動画コンテンツがあるかも事前に調べると良いでしょう。

初心者にとっては、できるだけ操作画面が分かりやすく、直感的に操作しやすいソフトがオススメです。無料版や体験版などで操作感を試してみましょう。

さらに注意事項として、3Dモデリングソフトをインストールするには、ハイスペックなPCが必要になります。特に高機能が搭載されているソフトの場合には、それに必要なスペックを満たすPCが必要となるため、高額なPCを準備する必要があります。

初心者がソフトを選定する上で大事なことは、目的とレベルにあったソフトとPCを選び、できれば操作が難しすぎると挫折してしまいますので、操作がしやすく、学ぶコンテンツが充実しているものを選び、まずは始めてみてることです。迷う場合には、無料でネットに情報が豊富なソフトから始めて、徐々に経験値を積み上げていくと良いでしょう。

おすすめ3Dモデリングソフト【無料・有料】

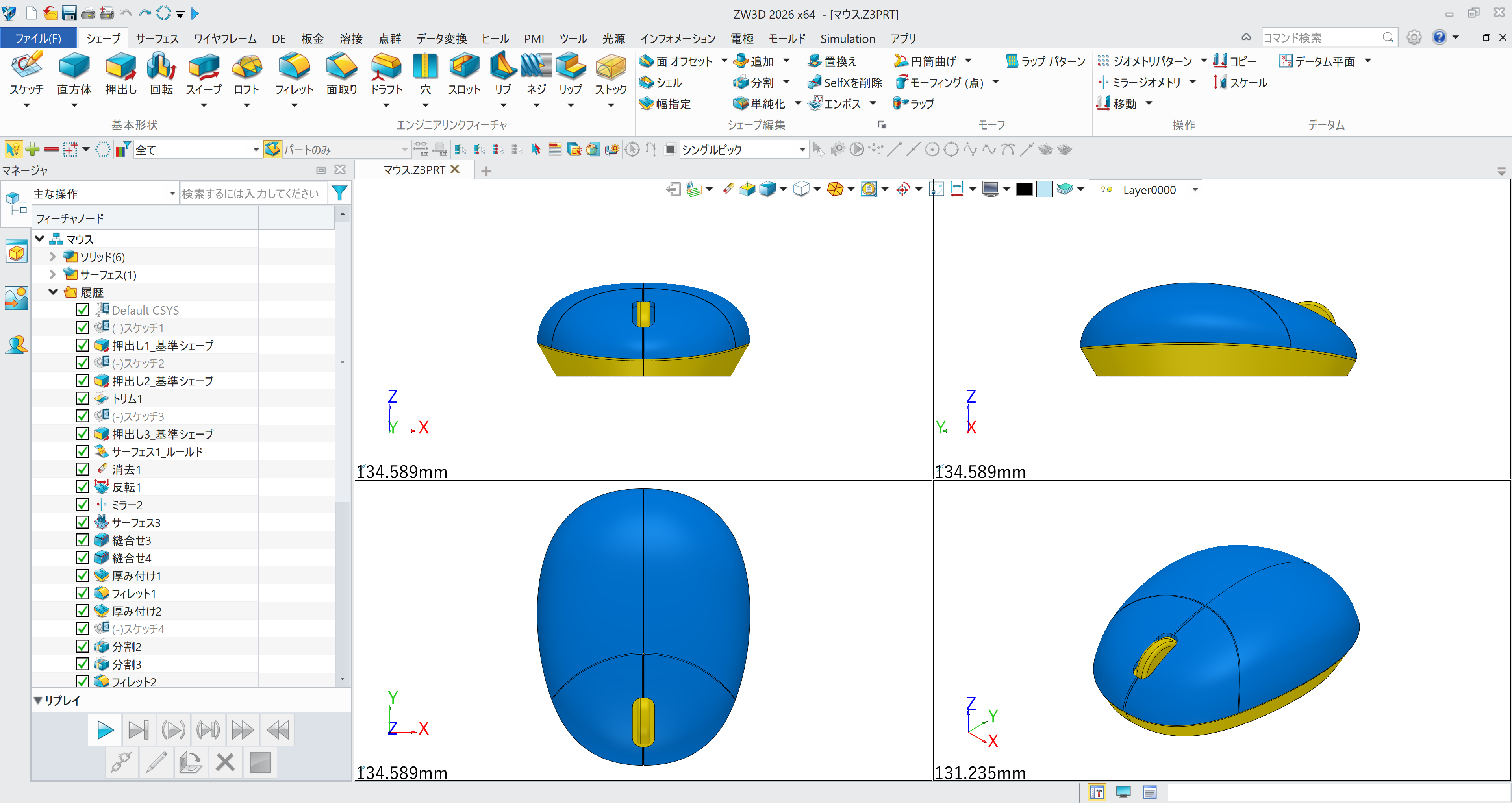

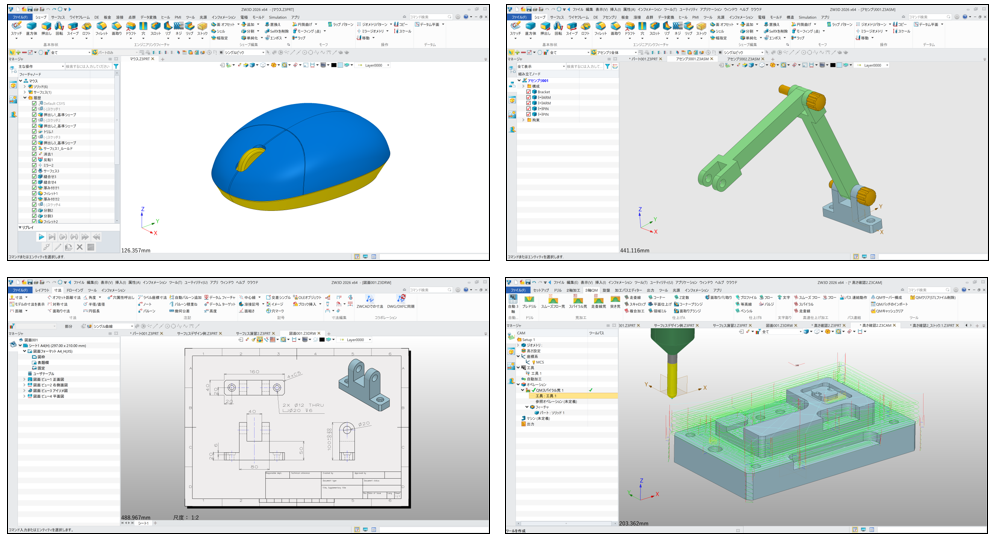

ZW3D

製造業で製品設計や金型設計で使用されている3D CADです。ソリッドとサーフェスをシームレスに扱うことができ、複雑な曲面を含む3Dモデルを効率的に作成できます。アセンブリ機能もあるため、部品と部品との組立検証や干渉確認、機構チェックなどの設計検討を行うことができます。3Dモデルから2D図面を作成することもできるため、後工程への情報伝達も問題ありません。3Dスキャナなどで取得した点群やメッシュデータなどを読み込み編集もできます。

ZW3Dは、様々なCADデータの入出力に対応していて、構造シミュレーションのオプション機能や実際に物を作る際の切削加工データを作成するCAM機能もあるため、製造業で使用する場合にオススメの3D CADです。

機能についての詳細は、下記の記事を参考にしてください:

豊富な機能が搭載されているため、操作習得が難しいのではないかと心配されるかもしれませんが、分かりやすい操作画面になっており、学習するコンテンツも用意されていますので、安心してはじめることができます。

価格は、1番安いタイプで、ZW3D Liteが313,000円で利用可能です。高度なサーフェスモデリングやアセンブリを行いたい場合には、Standard版で604,000円~、金型設計機能やCAMやCAMなど全ての機能が搭載されたPremium版は1,683,000円~となります。他の3DCADよりも比較的安価に導入できる点が大きな魅力です。サブスクではないため、一度、購入すれば、購入したときのバージョンを永久的に使用することができます。

Webページから30日間の無料体験版をインストールして試すことができます。30日間はモデリングに関するフル機能を使用することができます。

【公式サイト】ZW3D 2026の無料体験版をダウンロード

https://www.zwsoft.co.jp/download-form/zw3d-2026/

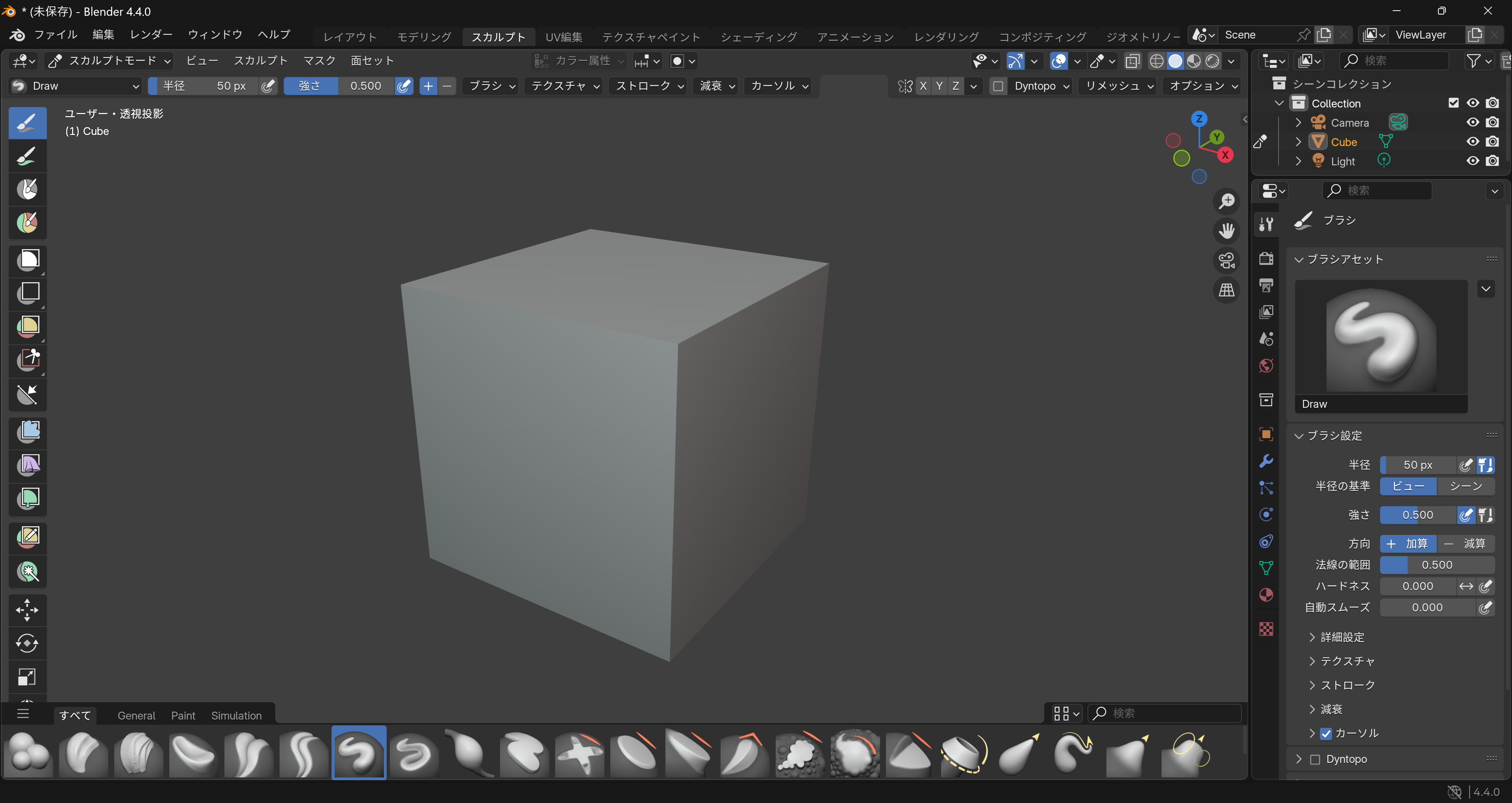

Blender

無料で使える3D CGソフトです。モデリングからアニメーション、レンダリング、動画編集まで1つのソフトで行うことができます。色々な機能を無料で使うことができ、商用利用も可能ですが、多機能ゆえに操作や用語が豊富で初心者には戸惑うことがあり、一通り基本を覚えるまでに時間がかかる場合があります。学習コンテンツは豊富にありますので、諦めずに学ぶことでスキルを習得することができます。

Blenderの公式サイト

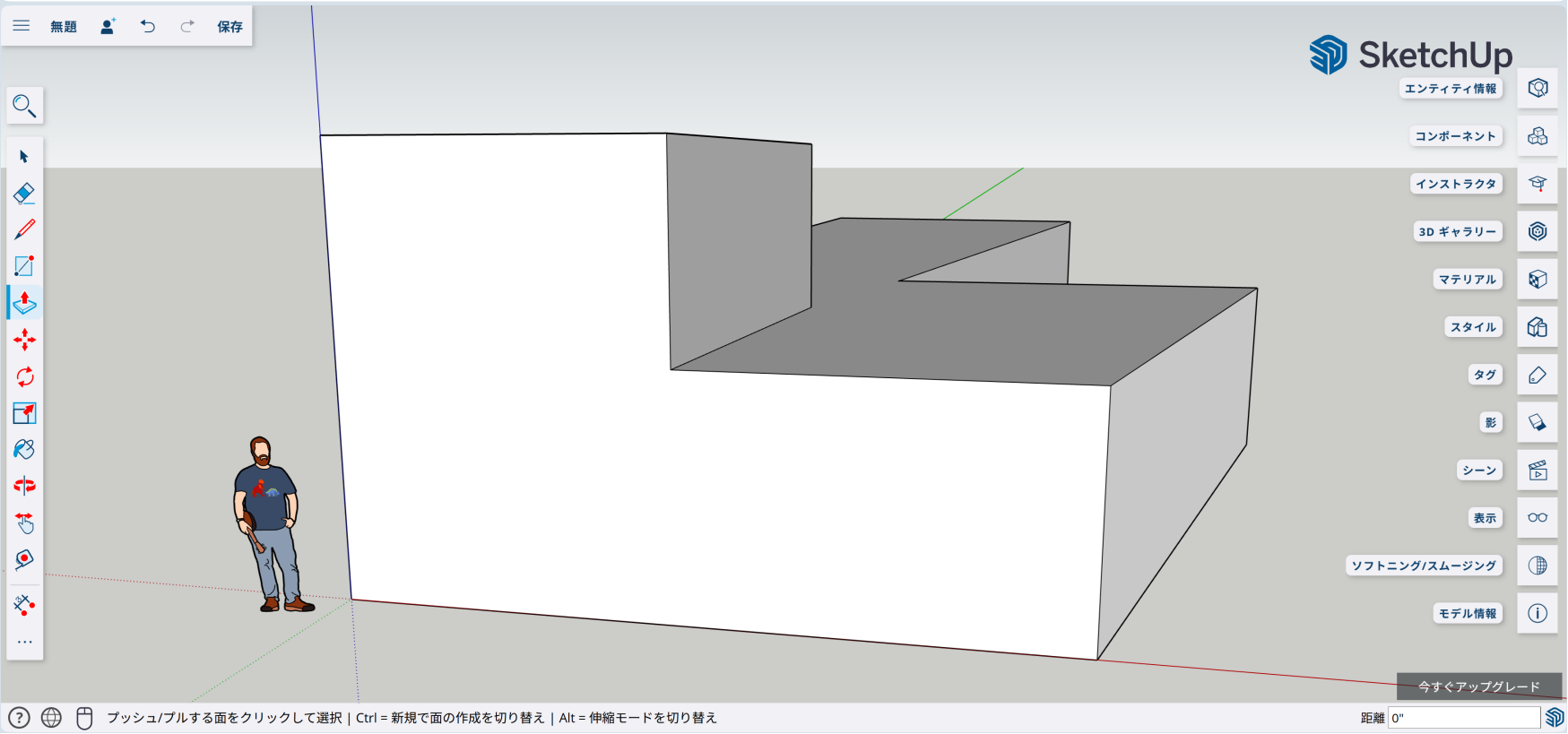

SketchUp

建築やインテリア、土木、造園などの分野で広く使われている3Dモデリングができるソフトです。直感的な操作ができるのが特徴で、マウス操作で線を引き、面を押し出すだけで立体を作ることができます。他のCADソフトと比べると、寸法精度や拘束条件で形状を管理するパラメトリック機能などの機能性は劣りますが、建築業界において、空間イメージの作成を行うには十分な機能があります。

無料版と有料版があり、無料版「SketchUp Free」は、商用利用はできませんが、ソフトをインストールすることなく、Web 上で基本的な 3D モデリングを学習できます。気軽に3Dモデリングをはじめることができるので、まずは少し触ってみたいという方にオススメです。有料版を無料トライアルもできます。PCで使えるSketchUp Proの場合、月額$99.99で使用できます。

SketchUpの公式サイト

https://sketchup.trimble.com/ja-jp

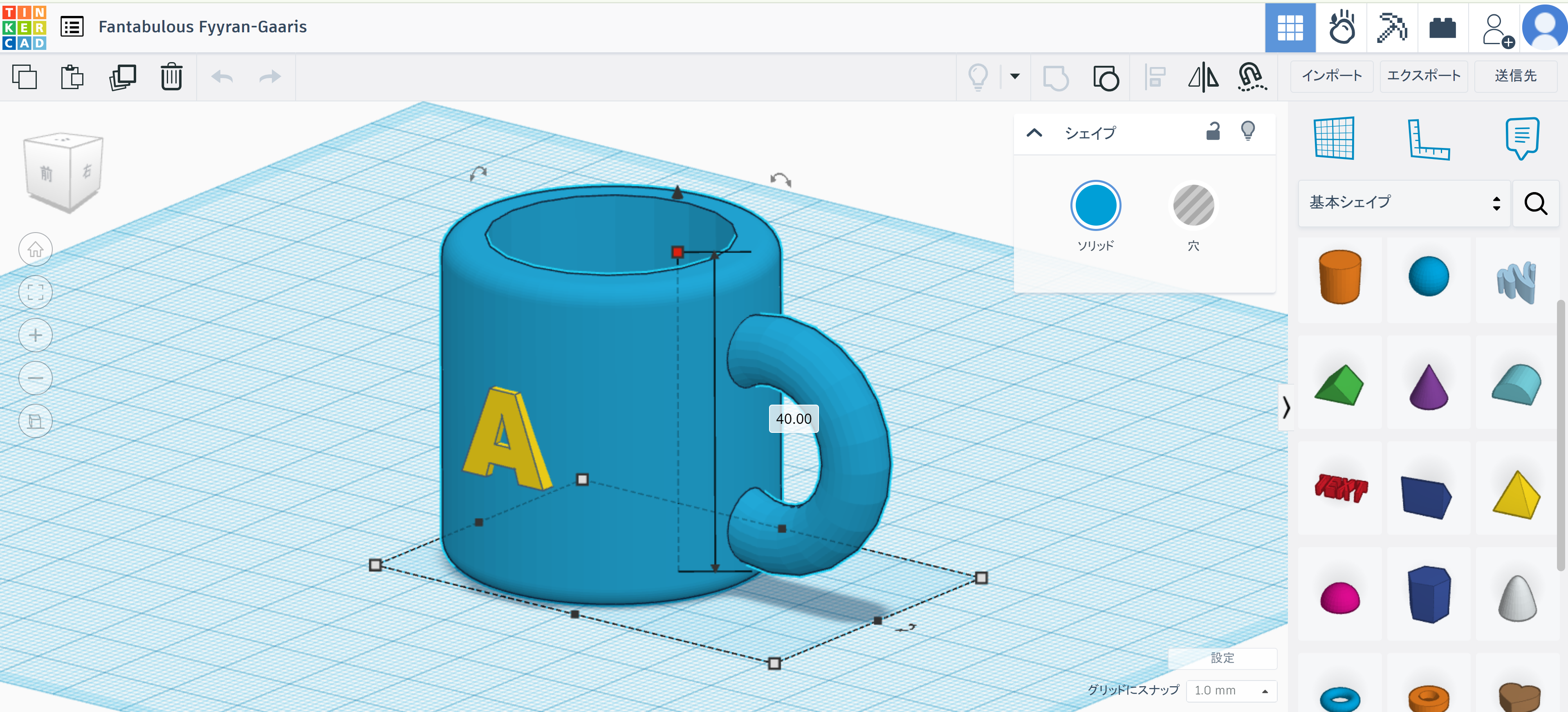

Tinkercad

初心者向けの無料3Dモデリングソフトで、ブラウザ上で動作するため、アカウント登録さえすれば、誰でもインストール不要で使用できます。教育分野や3Dプリント入門に広く使われています。積み木感覚で立体オブジェクトを作成していきます。初心者でも立体を並べたり組み合わせたりしながら楽しんで形状を作成できます。プログラミングや電子回路とも連携でき、STEAM教育の教材としても広く使われています。

Tinkercadの公式サイト

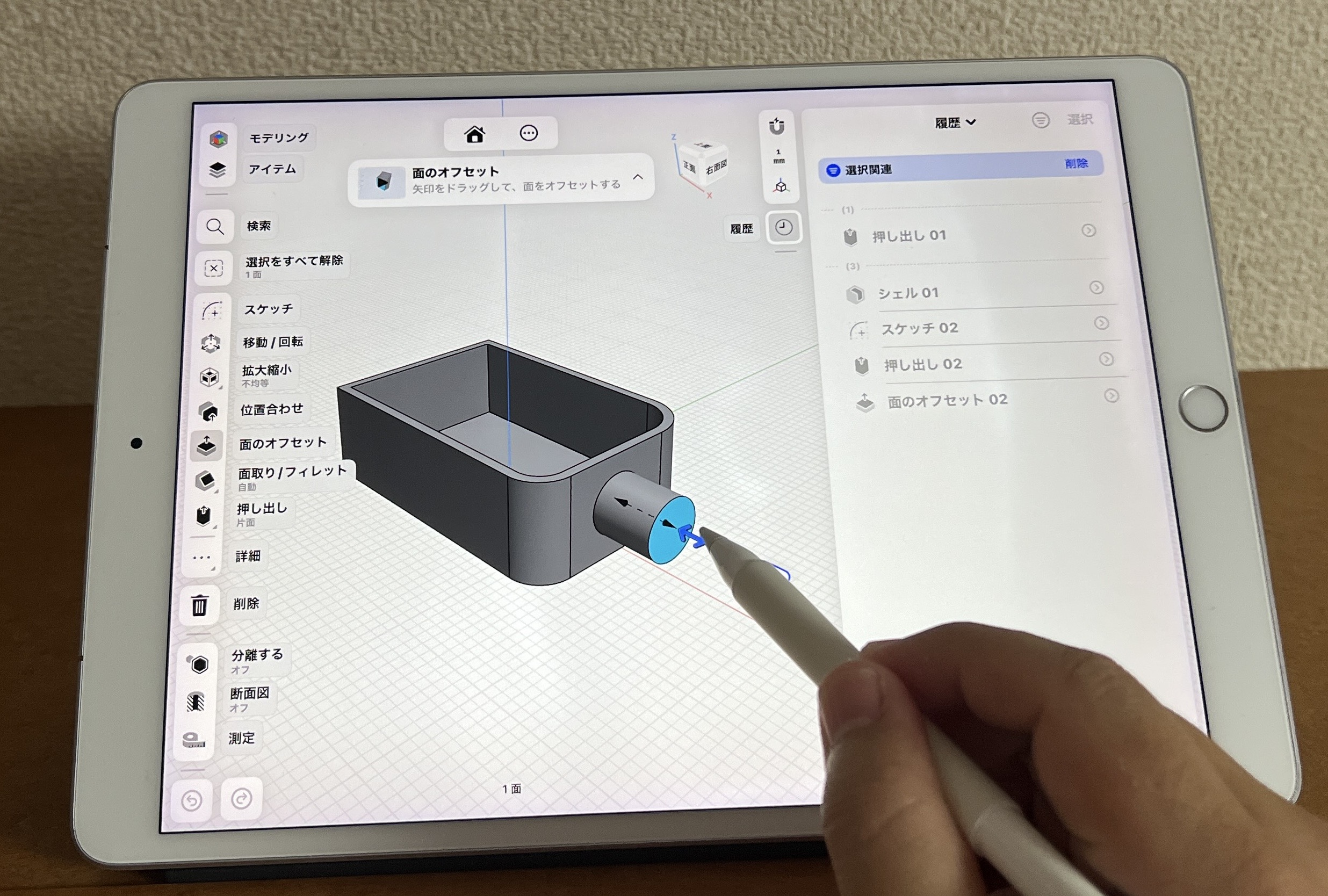

Shapr3D

iPadでApple Pencilを使って直感的に3Dモデリングができる3D CADソフトです。現在はWindows版やMac版も提供されています。紙に絵を描く感覚でスケッチをして立体化が可能です。寸法や拘束条件を使った精密なモデリングができ、機械部品の設計などにも利用できます。無料から使用することができ、STLや3MFに出力はできますが、STEPやIGESなどのCADデータに出力したり、データを複数保存したりしたい場合には、有料版($25/月)が必要になります。

Shapr3Dの公式サイト

まとめ

3Dモデリングソフトを選定する際は、まず目的を明確にし、製造業向けのCAD系か、映像やゲーム制作向けのCG系か、建築・インテリア向けかを決めます。その上で、業界での利用実績や教材の充実度、導入コスト、PC性能との適合性、他ソフトとのデータ互換性を確認します。

| ソフト名 | 無料/有料 | 特徴 |

| ZW3D | 無料体験版/有料 | プロ設計者向け3D CAD。CAEやCAMも機能あり。 |

| Blender | 無料 | CG系3Dモデリングソフト。 |

| SketchUp | 無料/有料 | 建築・インテリア向け3Dモデリングソフト。 |

| Tinkercad | 無料 | ブラウザで始められる初心者向け3Dモデリングソフト。 |

| Shapr3D | 無料/有料 | iPadでApple pencilに対応した3D CAD。 |

学習は、基本操作や単純形状の作成から始め、徐々に複雑なモデルと進めます。さらにショートカット活用や効率的な操作スキルを身につけることで、作業スピードとモデリングスキルの両方を身に付けていきましょう。

筆者プロフィール(小原照記 おばらてるき)

いわてデジタルエンジニア育成センターのセンター長、3次元設計能力検定協会の理事長も務める。3D CADを中心とした講習会を小学生から大人まで幅広い世代の人に行い、3Dデータを活用できる人材を増やす活動や企業へ技術的なサポート支援もしている。WEBブログやSNS、YouTubeを「テルえもん」という名前で情報発信中。