はじめに

「3D CADを導入するにはどうすればいい? 何ができるようになる?」

そんな疑問を持つ人は多いでしょう。実際、導入のハードルや活用方法が分からず、踏み出せない企業も少なくありません。

本記事では、3D CADを導入することでどんな課題が解決できるのか、どのように設計環境が変わるのかを、筆者の経験を交えながらお話しします。テーマは 「3D CADで変わる開発環境の未来」。ものづくりの現場がどう進化するのか、一緒に考えてみましょう。

今回は、前編と後編の2回でイノベーションをテーマにお話をします。

筆者は、3D CADをはじめとするデジタル技術を、「単なるツール」だとは思っていません。

そうではなくて、「なくてはならない仕事のやり方を変える、デジタルによる“インフラ”」だと考えています。

これはまさに、よく耳にしてきた「DX(デジタルトランスフォーメーション)」そのものです。

ということで、まずはこの「DXの変遷」について、最初にお話していこうと思います。

正直、「DXって最近あんまり聞かなくなったなぁ」と筆者は思っていますが、みなさんはどう感じていますか?きっと筆者がそう感じているには何かがあるはずです。

そんなことから、DXに至るこれまでの流れと、今抱えている課題についてお話ししたいと思います。

イノベーションの流れ

「イノベーション(技術革新)」は、日本ではもう20年以上前から必要だって言われ続けています。

実際、この話題、昔からずっと尽きることはありません。

イノベーションは、単なる技術の発明ではなく、新しいアイデアから社会的に価値のある変革を生み出すことを意味します。

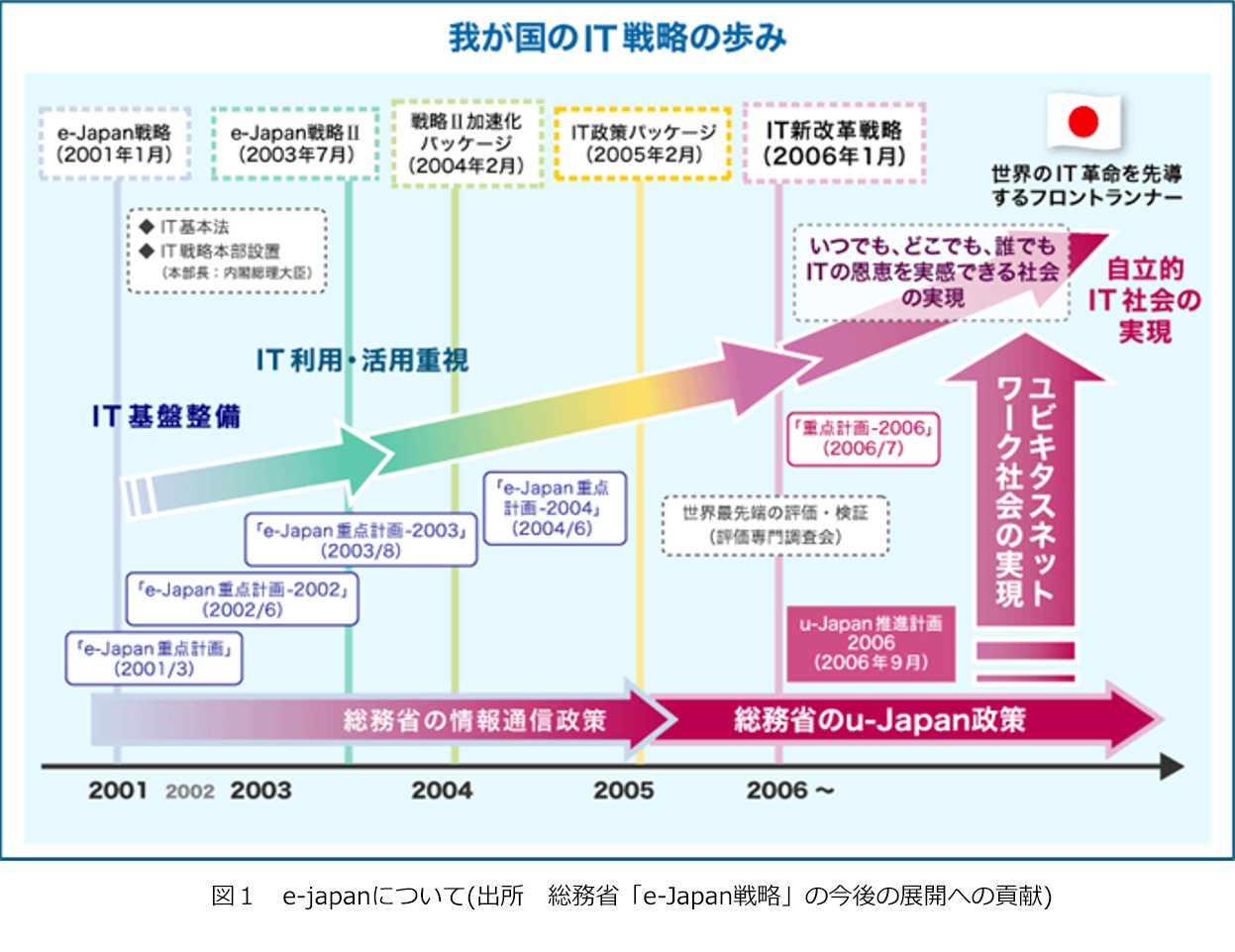

そのスタートは、2001年に政府が掲げた「e-Japan」政策からになります。

「日本型IT社会を目指す」ということで、IT(情報技術)という言葉が一気に注目されるようになりました。

ちょうどその頃、筆者も3D CAD推進の取り組みを始めていました。

その理由は、「3D CADを使わなければ仕事が取れなくなる」というTOPダウンによるものでした。

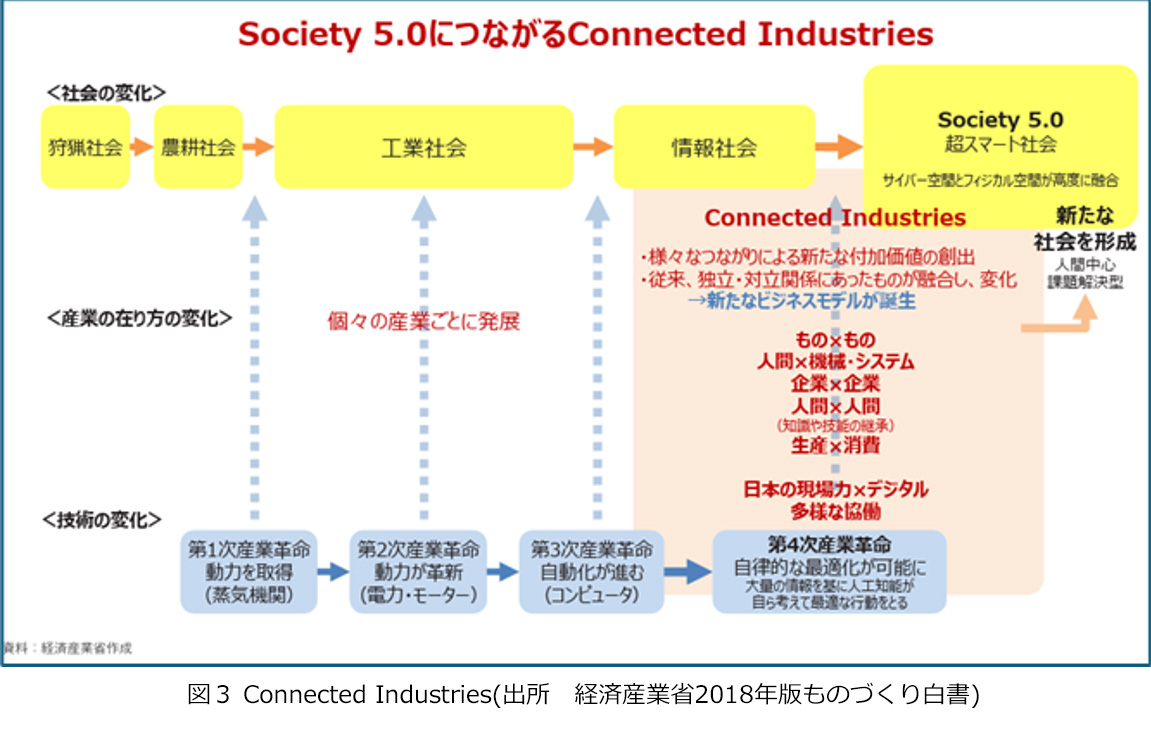

その後、2011年になると、ドイツが「インダストリー4.0」という考え方を打ち出しました。

これは、製造業や工場をデジタル化してスマート化しようというもので、「第4次産業革命」とも言われました。

この時期から、「IoT(モノのインターネット)」という言葉が頻繁に使われ始めるようになりました。

さらに「ビッグデータ」って言葉も、IoTとセットで使われるようになります。

例えば、

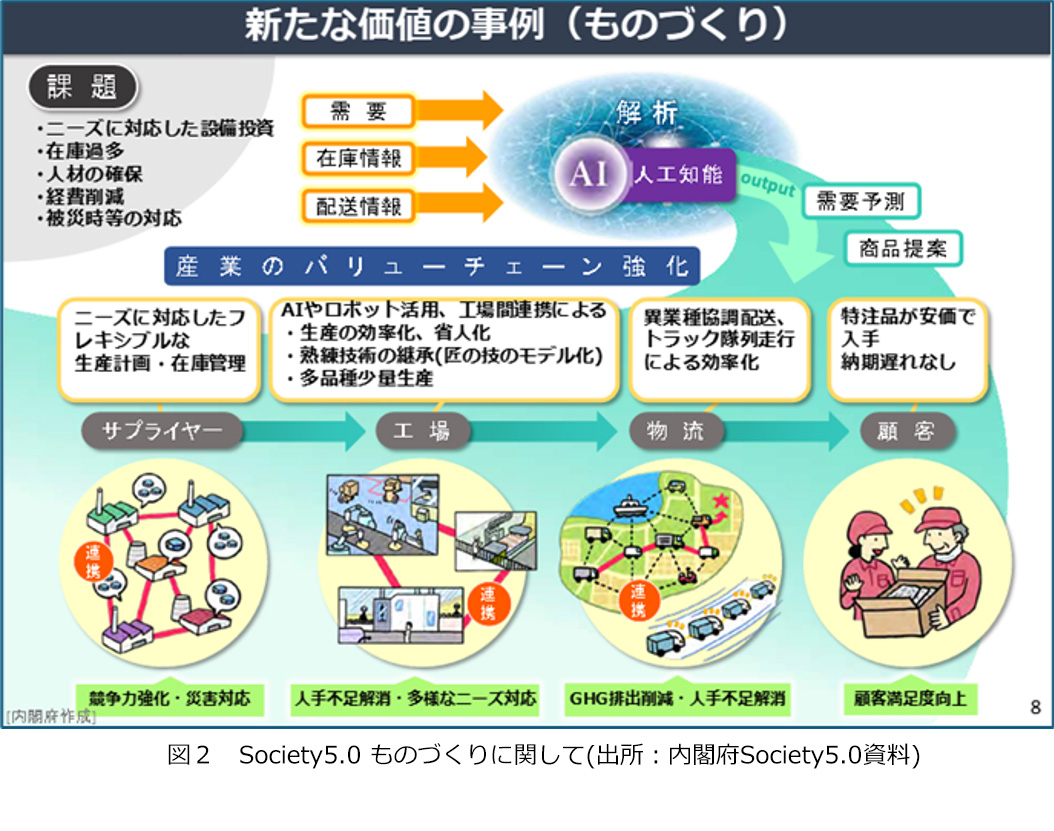

製品設計の段階でセンサーを取り付けて、そこから得たデータをクラウド上に集めて、ビッグデータとして活用し、新しいサービスを生み出す、そんな流れが提案され始めたのもこの頃です。

開発設計の現場でも、「センサーで得たデータを設計に活かす仕組み」も話題となり、デジタルと実体が融合される「デジタルツイン」という言葉も登場しています。

さらに日本では、2016年に政府が「Society 5.0」を提唱しました。

これは、ドイツのインダストリー4.0で培われた技術を、日本社会全体に広げて「スマート社会」を実現しようという考え方でした。

そして2017年には、そのSociety 5.0をさらに発展させる形で、「コネクテッド・インダストリーズ」という概念を経済産業省が打ち出しました。

DXの定義

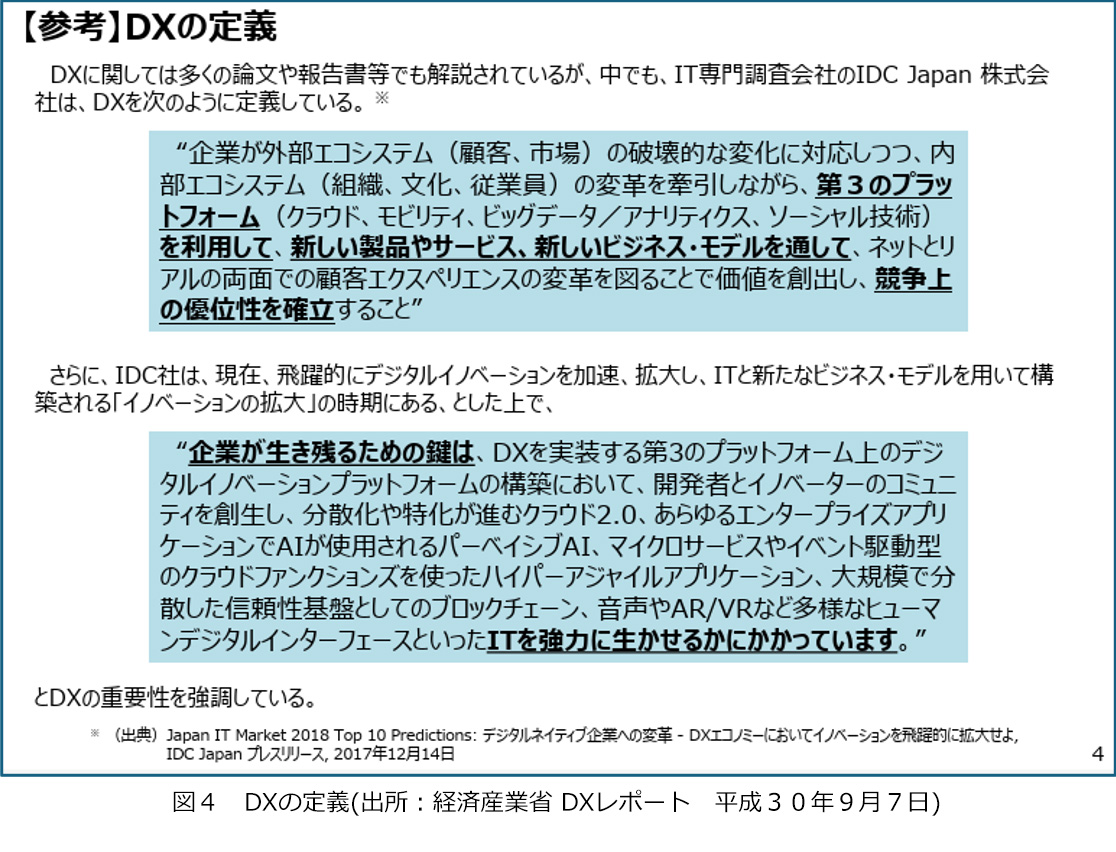

デジタル化というのは、このような変遷を経ていますが、「DXっていつから出てきた言葉なんだろう?」と気になります。

調べてみると、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉自体は、2004年にスウェーデンの大学教授エリック・ストルターマン氏が論文の中で使ったのが最初だったようです。

日本では、2018年に経済産業省が「DXレポート」を発表してから本格的に使われ始めました。

筆者自身は、2020年以降の日本でのコロナ禍で、リモートワークやワーケーション対応の必要性から、

デジタル技術による変革、つまりDXの重要性を感じました。

政府が「デジタル庁」を立ち上げたのも2021年でした。

開発設計の現場でも、クラウドやモバイルワークステーションを活用して、どこからでも仕事ができるようになることが求められていました。

実はこのDXに至るまでには、ステップがあるのですが、「デジタル化すればDX」という風潮が出てきてしまったように筆者は感じています。

本来の「デジタルで仕事のやり方そのものを変える」という部分が置き去りになってしまった印象があります。

筆者は、20年以上、製造業の開発設計環境をどう構築するか、そのあり方や理想像を追い求めてきました。一言で言えば、「デジタルエンジニアリングの構築」です。

つまり、デジタル技術を使って、設計から製造まで全部つながった、一貫した仕組みを作ることです。

そのような経過からみても、今言われている、IT、IoT、DX、イノベーションという言葉は、それぞれ意味は違っても、これらが開発設計環境の問題を解決する課題は、

「デジタル技術を活用することで、設計品質を高める」ということだと考えます。

3DCADという言葉に言い換えれば、「3D CADにより設計品質を高める」ということですが、

実は設計品質だけではない効果があるはずです。

イノベーションの問題

1. イノベーション疲れ

ここまでお話してきたように、約25年、「ITだ!IoTだ!DXだ!」と、いろんな言葉に振り回されながら、イノベーションを求められてきた企業や人たちは、正直ちょっと疲れてきているかもしれません。

もちろん、「高品質なモノを、低コスト・短納期で作って、利益を出す」という基本は今も昔も何も変わっていません。

でも、パンデミックがあったり、地政学的なリスクがあったりと、企業を取り巻く環境はどんどん変わっています。そこに、新しい技術やベンダーからの提案が次から次へと来るわけですから、

「ついていくのが大変!」と感じているかたも多いと思います。

さて、3D CADではどうでしょう。

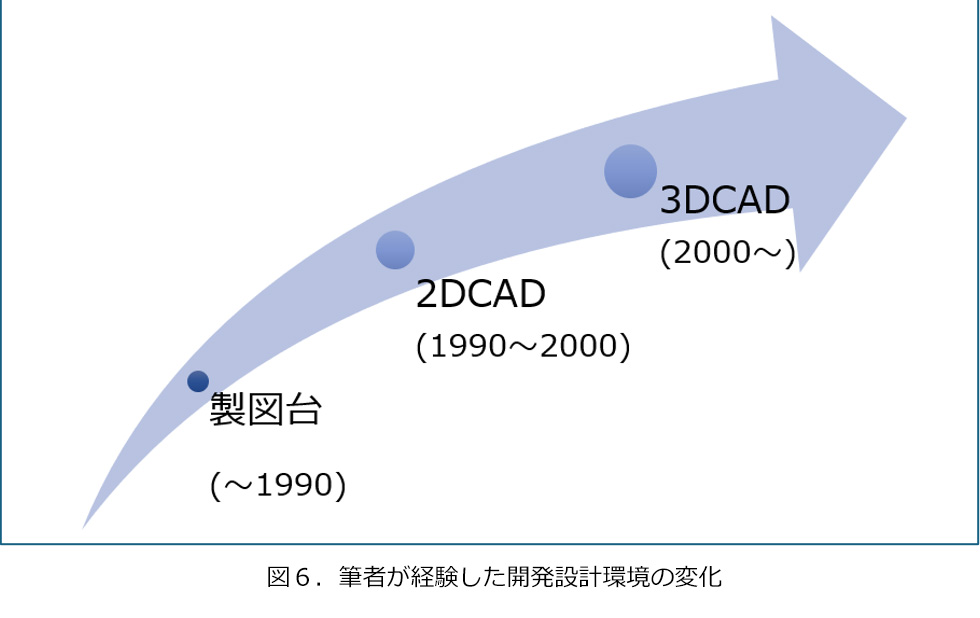

筆者が設計の仕事に就いたのが1989年です。その当時は製図台で手描きの図面を描いていました。

数年もしないうちにUNIXワークステーションによる2D CADが導入となり、2000年頃には3D CADが導入され、設計環境の大きな変化を感じていました。

その後も開発設計を取り巻く環境では、様々なソリューション(方法・手段)が登場しました。

3D CADもいろいろな製品が登場する中で、その情報に翻弄されてきたようにも思えます。

筆者は「疲れた」とは思いませんでしたが、確かに「学び続けること」は簡単ではなかったと言えます。

2. 2025年の崖(レガシーシステムとIT人材不足)

2018年のDXレポートで取り上げられた「2025年の崖」、ご存じですか?

これは、古いシステム(レガシーシステム)を維持するコストが年々増えて、新しいデジタル技術を導入できず、結果的に企業の競争力が下がってしまう…という問題です。

これに対応するのがDXの本来の姿なのですが、現実はなかなか厳しく、「対応しきれない」って企業も多いのが実情かと思います。

「属人化されたシステムで、誰も手をつけられない」という話も耳にすることもあります。

しかし、それを刷新するには、お金も人材も必要で、リソースが足りない企業にとっては深刻な課題です。

この問題は、大企業のITシステムだけの話だと思われがちですが、中小企業においても、また開発設計の現場でも同じことが起こるのだと考えています。

筆者の経験では、「トップダウンで3D CAD化」を進められたのがすごく効果的でした。2D CADには投資してきたけど、「3D CADに移行できない」という会社も少なくないと思います。ボトムアップでは、なかなか進まないのが現実です。

まとめと次回予告

前編ではこれまでの日本のイノベーションと日本の置かれている状況についてお話をしました。

後編では日本と世界の比較をしていきます。

コスパ最強の高性能 All-in-One 3D CAD/CAE/CAM

永久ライセンスで313,000円~

登録不要!フォームの入力だけでOK!

筆者プロフィール

土橋 美博

半導体組み立て関連装置メーカー、液晶パネル製造関連装置メーカーを経て、「メイドINジャパンを、再定義する。」有限会社スワニーに入社。CIOとして最新デジタルツールによるデジタルプロセスエンジニアリング推進に参画する。

半導体組み立て関連装置メーカー、液晶パネル製造関連装置メーカーを経て、「メイドINジャパンを、再定義する。」有限会社スワニーに入社。CIOとして最新デジタルツールによるデジタルプロセスエンジニアリング推進に参画する。

・ITコーディネータ

・二級知的財産管理管理技能士

・有限会社スワニーCIO

・マッケン・キャリアコンサルタンツ株式会社 パートナーエグゼクティブコンサルタント 3D設計プロモーター