今回は「設計者が必要とする機械設計CAD」について説明します。

機械設計の現場で主に使われている3D CADの種類と、それぞれの特長や適した分野について、“機械設計者として3D CADの導入と推進を行ってきた視点と経験”として説明をします。

市販されている機械設計CAD製品の特徴

| CAD名 | 特長(初心者向け要約) | 向いている人(筆者主観) |

| ZW3D |

|

|

| Fusion |

|

|

| SolidWorks |

|

|

| Inventor |

|

|

| Creo |

|

|

| CATIA |

|

|

| ICAD SX |

|

|

| IRONCAD |

|

|

| Solid Edge |

|

|

| Onshape |

|

|

表1.市販されている3D CAD製品の特長

表1にあるように、様々な3D CADが販売されています。これだけある中から自社に適したものを選択することは簡単ではありません。

ではどのようなものが機械設計に適しているのか考えていきましょう。

関連記事:【2026年最新版】完全ガイド!おすすめ3D CADソフト一覧

コスパ最強の高性能 All-in-One 3D CAD/CAE/CAM

永久ライセンスで313,000円~

登録不要!フォームの入力だけでOK!

機械設計のワークフロー

機械設計に必要な3D CADの機能とは何でしょうか。機械設計の考え方から説明を始めていきます。

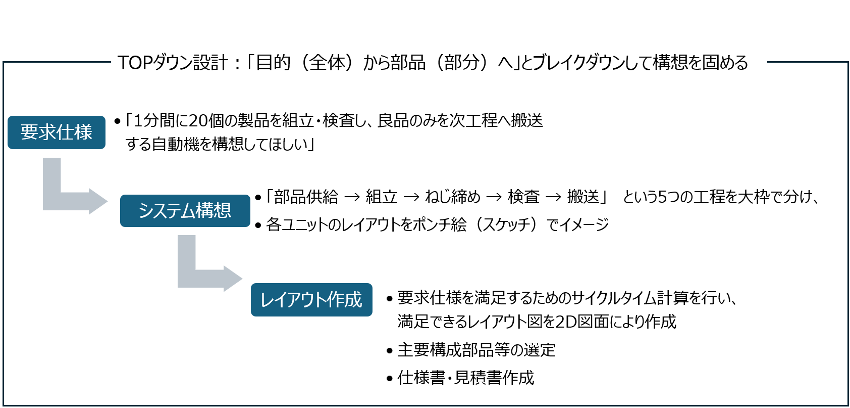

設計手法の話

設計の考え方にはトップダウン設計とボトムアップ設計があります。次の表にまとめました。

いずれが自社の設計方法なのか、またどちらの設計方法が適しているのか考えることは重要です。

| 区分 | 概要 | 設計フロー | 主な用途 |

| トップダウン設計 | 全体の構想・制約から設計を 展開する |

アセンブリ全体 → 各部品設計 | 装置設計構想段階で有効 |

| ボトムアップ設計 | 部品単体を作ってから組み合わせる | 部品作成 → アセンブリ構築 | 標準品・再利用部品の組立設計に有効 |

表2 トップダウン設計とボトムアップ設計

皆さんの設計の考え方はどちらでしょうか。またどちらが適しているとお考えでしょうか。

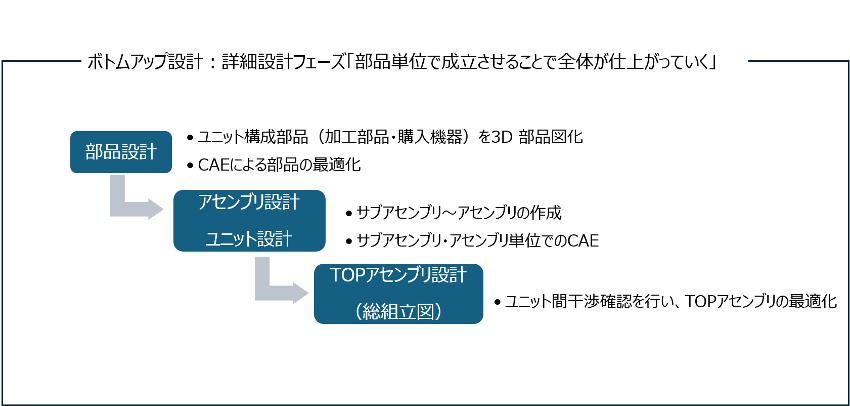

筆者は機械設計の実務では、“構想はトップダウン、詳細設計はボトムアップ”を経験しています。このハイブリッドなスタイルが機械設計には適していると筆者は考えます。

では、その具体例としてワークフローを示しましょう。

【具体例】自動組立機の設計プロジェクトにおける実体験

図1.TOPダウン設計

図2.ボトムアップ設計

機械設計に必要な3D CADの機能

機械設計のワークフローから見た「機械設計を行う上で3D CADに求める機能」について説明します。

構想設計から図面化まで一気通貫できるかが重要

機械設計では、“構想設計→部品→アセンブリ→図面化”まで一貫して作業できるCADが求められます。その具体的な内容ですが:

1. 2D 図面/3D 図面による構想レイアウト作成

構想レイアウトでは簡易的なレイアウト作成が必要です。受注前の構想レイアウトなどでは、コストをかけずに過去の2D図面を利用することが効果的です。

3D活用の場合では、アセンブリ内の部品編集ができると効果的な3D 構想レイアウトも作成可能です。

2. 3D パーツ図面の作成と2D 部品図の作成と3D パーツ図面との連携

詳細設計を行う際には、ボトムアップ設計で3D パーツ作成を行います。

現在ではまだまだ2D 図面による加工も必要です。3D パーツ図面を編集したら2D図面が連携して編集できる機能が必要です。

3. 3D サブアセンブリ/アセンブリ/TOPアセンブリの作成

ボトムアップ設計として、アセンブリの階層構成ができることが必要です。機能ブロックとしてサブアセンブリ~アセンブリ~ TOPアセンブリの構成ができることが必要です。

4. 部品表作成

3D CADはデジタル情報を各パーツからアセンブリまで持つことが可能です。この情報から直接的に部品表(BOM)を作成できること、編集できることが必要です。

設計変更には「履歴型」CADが強い

設計変更が日常茶飯事の機械設計では、寸法を管理できる履歴型(パラメトリック)CADが基本だと筆者は考えます。寸法値や拘束条件を変更することで、設計の再利用や派生設計が容易になります。

中小企業には“過剰すぎない”CADがちょうどよい

1. 機能と価格のバランスが重要です。

2. 実際の製造現場や設計部門に合わせて、「操作負荷・導入コスト・サポート体制」を含めた“総合的に最適であること”が必要です。

ZW3Dは機械設計者が求める機能を満足しているのか

ZW3Dについて評価内容を以下の表にまとめました。

| 要素 | ZW3Dの対応 | 評価 |

| 2D/3D構想レイアウト | 過去2Dデータの再活用が可能。3D構想も、アセンブリ内で部品編集が可能なため柔軟 |

◎ |

| 3Dパーツ作成+2D図面連携 | パーツ編集→2D図面の自動更新が可能。図面側での注記・寸法編集も容易 | ◎ |

| サブアセンブリ~TOP構成 | アセンブリの階層管理が可能で、構想・詳細設計両方に対応 | ○~◎ |

| BOMの作成・出力 | 各部品の属性から部品表(BOM)を自動作成可能。Excel出力、編集も対応。 | ◎ |

表3 ZW3Dを評価してみた

構想段階から詳細設計に至るまで一貫して設計を手がける中で、ZW3Dを評価してみて、柔軟さと実用性を実感しています。

構想設計ではスピード感を持ってレイアウトを描くことが求められますが、ZW3Dのハイブリッドモデリングは、ノンヒストリーの軽快さとヒストリーベースの確実性を併せ持ち、設計の自由度を高めることが可能です。また、詳細設計段階に進むと、部品変更や干渉修正といった現場的な対応が頻繁に発生しますが、ZW3Dはそうした変更にも追従することができます。

価格帯も良心的で、中小企業や試作開発の現場でも導入のハードルが低く、コスト面での負担を感じにくい点も魅力があるといえるでしょう。初めて使う設計者にとっても、インターフェースや操作感が比較的直感的で、実務に乗せるまでの立ち上げが早いと感じました。

筆者プロフィール

土橋 美博

半導体組み立て関連装置メーカー、液晶パネル製造関連装置メーカーを経て、「メイドINジャパンを、再定義する。」有限会社スワニーに入社。CIOとして最新デジタルツールによるデジタルプロセスエンジニアリング推進に参画する。

半導体組み立て関連装置メーカー、液晶パネル製造関連装置メーカーを経て、「メイドINジャパンを、再定義する。」有限会社スワニーに入社。CIOとして最新デジタルツールによるデジタルプロセスエンジニアリング推進に参画する。

・ITコーディネータ

・二級知的財産管理管理技能士

・有限会社スワニーCIO

・マッケン・キャリアコンサルタンツ株式会社 パートナーエグゼクティブコンサルタント 3D設計プロモーター