はじめに

3D CADの操作を学習する題材として「コマ」をモデリングしていくプロセスを解説していきます。(最後に動画もあります。)

これから作成するコマは、「全日本製造業コマ大戦」のルールに基づいたものです。コマ大戦では、全国の中小製造業が自社の誇りを賭けて作成したコマを持ち寄り、土俵の上で一対一で戦い合います。直径20mm以下、全長60mm以下の一円玉より小さいコマを製造業に携わる者が本気で設計し、プロの機械を使用して自社の持てる技術をすべて注ぎ込みます。日頃は目につきにくい製品を取り扱うプロの技が、土俵の上でぶつかり合う熱い大戦です。ここで作成したモデルをアレンジして、自分なりのコマをつくってみましょう!

世の中には、様々な3D CADソフトがありますが、今回は、30日間の無料体験版をダウンロードして使うことができる「ZW3D」を例に紹介をしていきます。ZW3Dは、一般的な3D CAD機能が充分に搭載されており、操作画面が分かりやすく、使いやすいため、初心者が学びやすい3D CADになっています。

30日間の無料体験版のダウンロードは、こちらから↓↓

コスパ最強の高性能 All-in-One 3D CAD/CAE/CAM

永久ライセンスで313,000円~

登録不要!フォームの入力だけでOK!

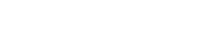

1.コマのベース形状を作成

スケッチと回転コマンドを使用してコマの外形の基本を作成していきます。

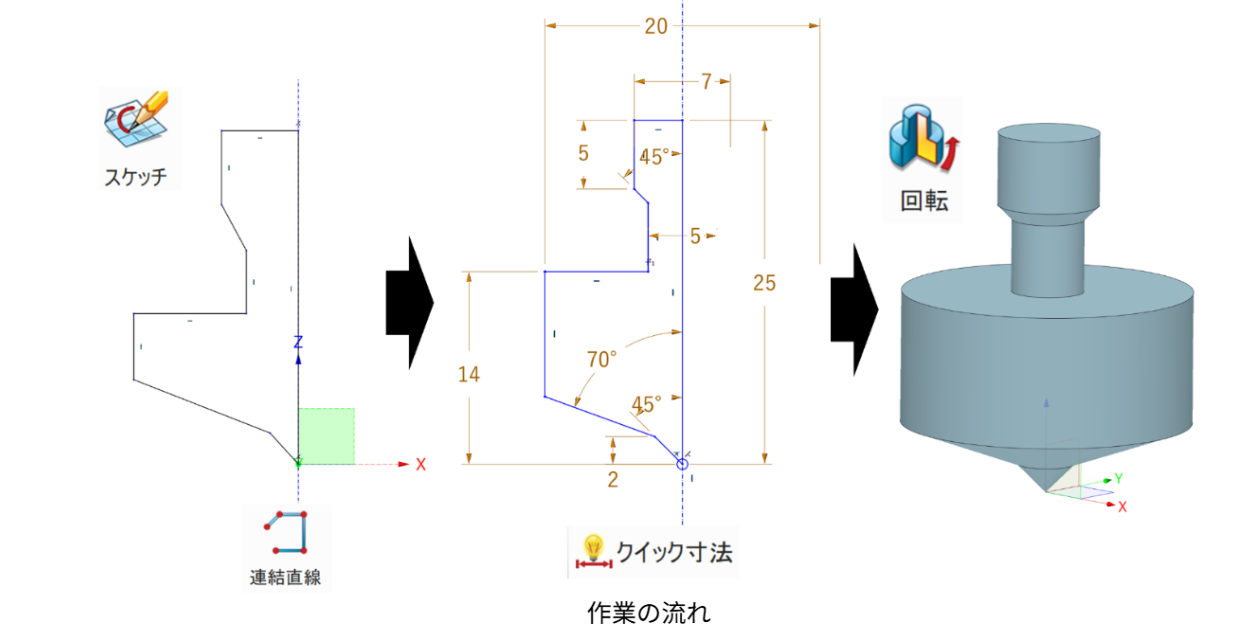

1-1.正面(XZ平面)にスケッチを開始します

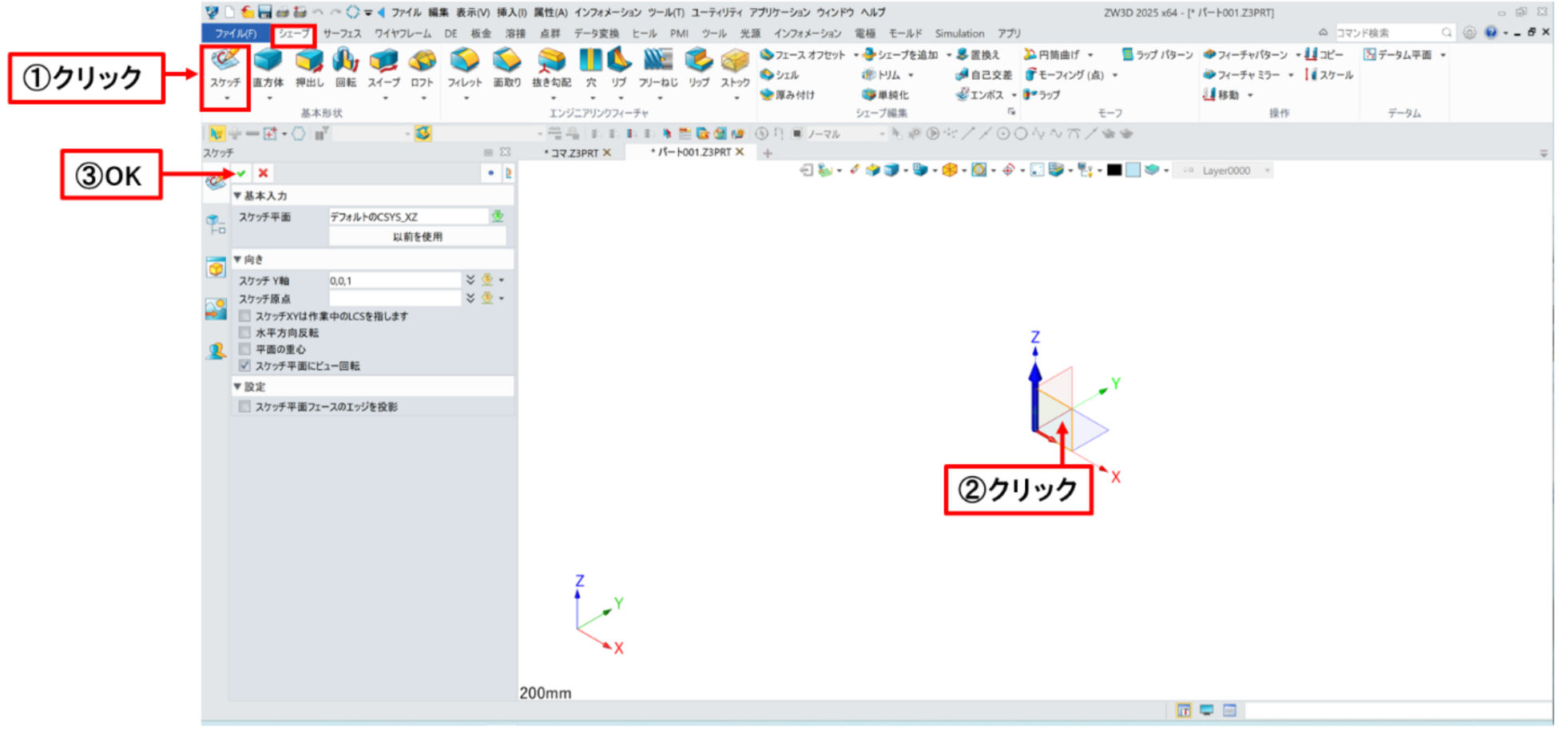

1-2.はじめに回転する軸を作成します。原点から垂直に線を描いていきます。

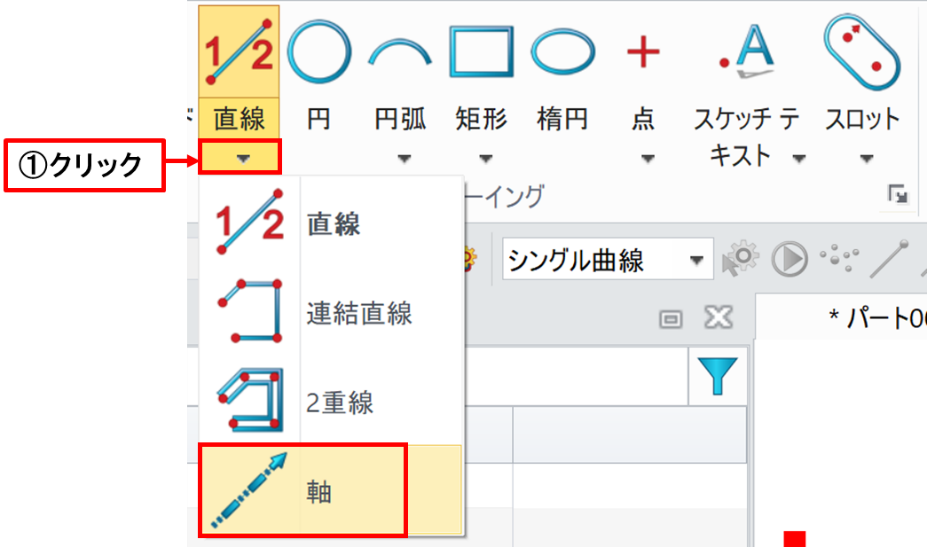

軸のコマンドは、直線や連結直線の中に格納されています。

▼をクリックすることでコマンドを選択することができます。

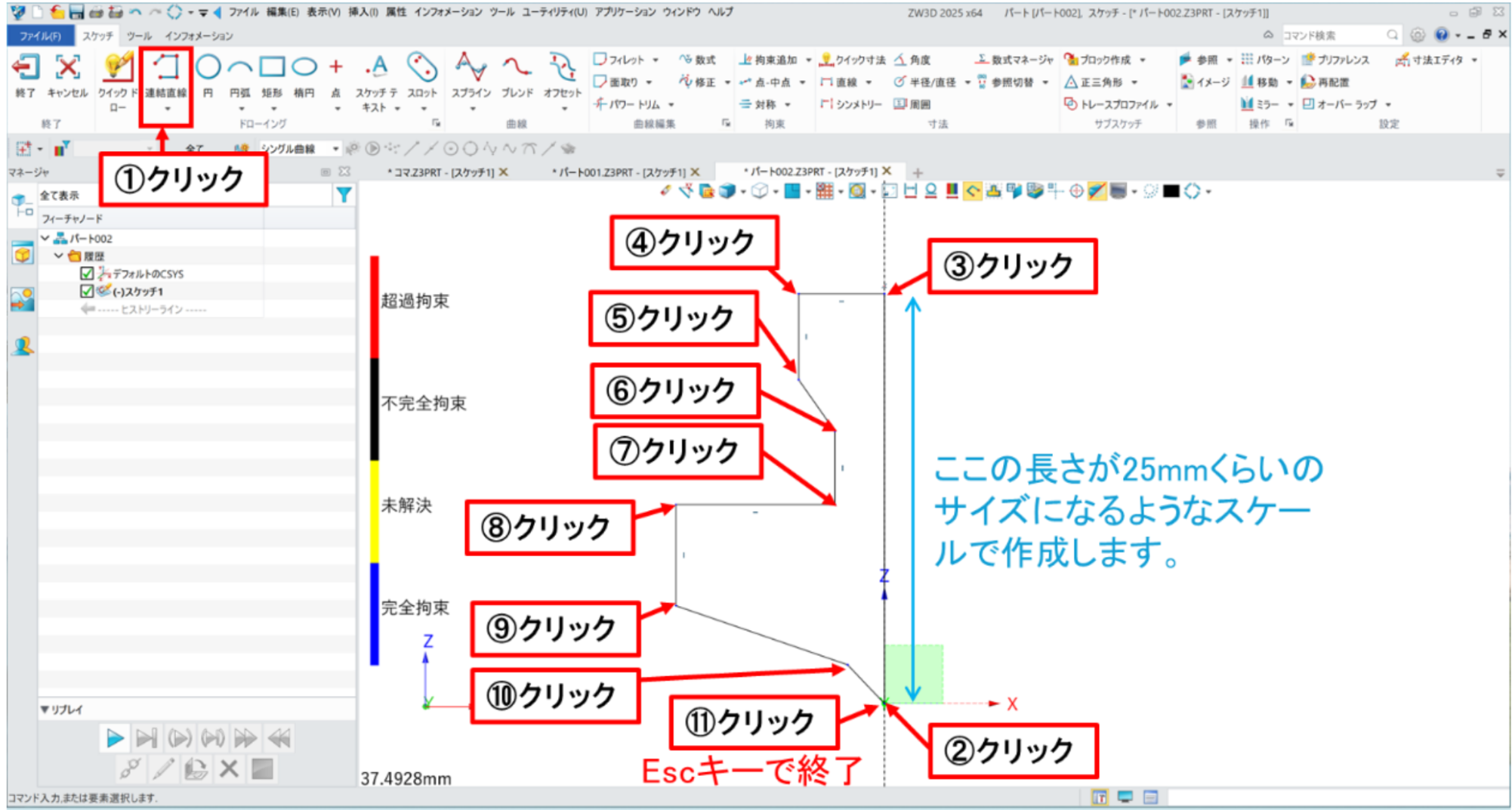

1-3.「連結直線」を使用して、コマの片側の断面を作成します。

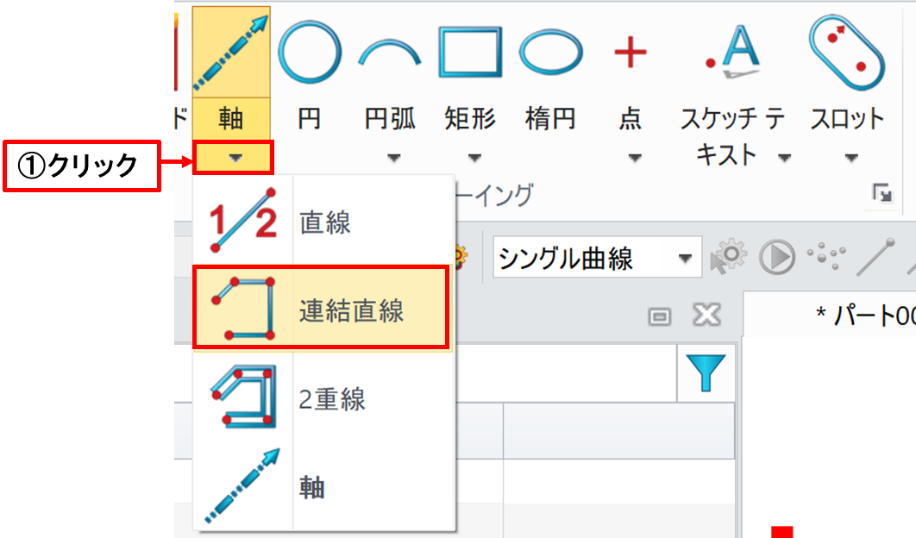

連結直線は、軸のコマンドの中に格納されています。これは前回(直前)使ったコマンドが表示されるためです。同じ系列のコマンドの中に使用したいコマンドが隠れている場合があります。

コマンドの終了はESCキーで行える他、マウスホイール(中ボタン)をクリックすることでも終了することができます。他にもマウスホイールのクリックは、入力確定や実行、実行された直前のコマンドを呼び出しもできます。

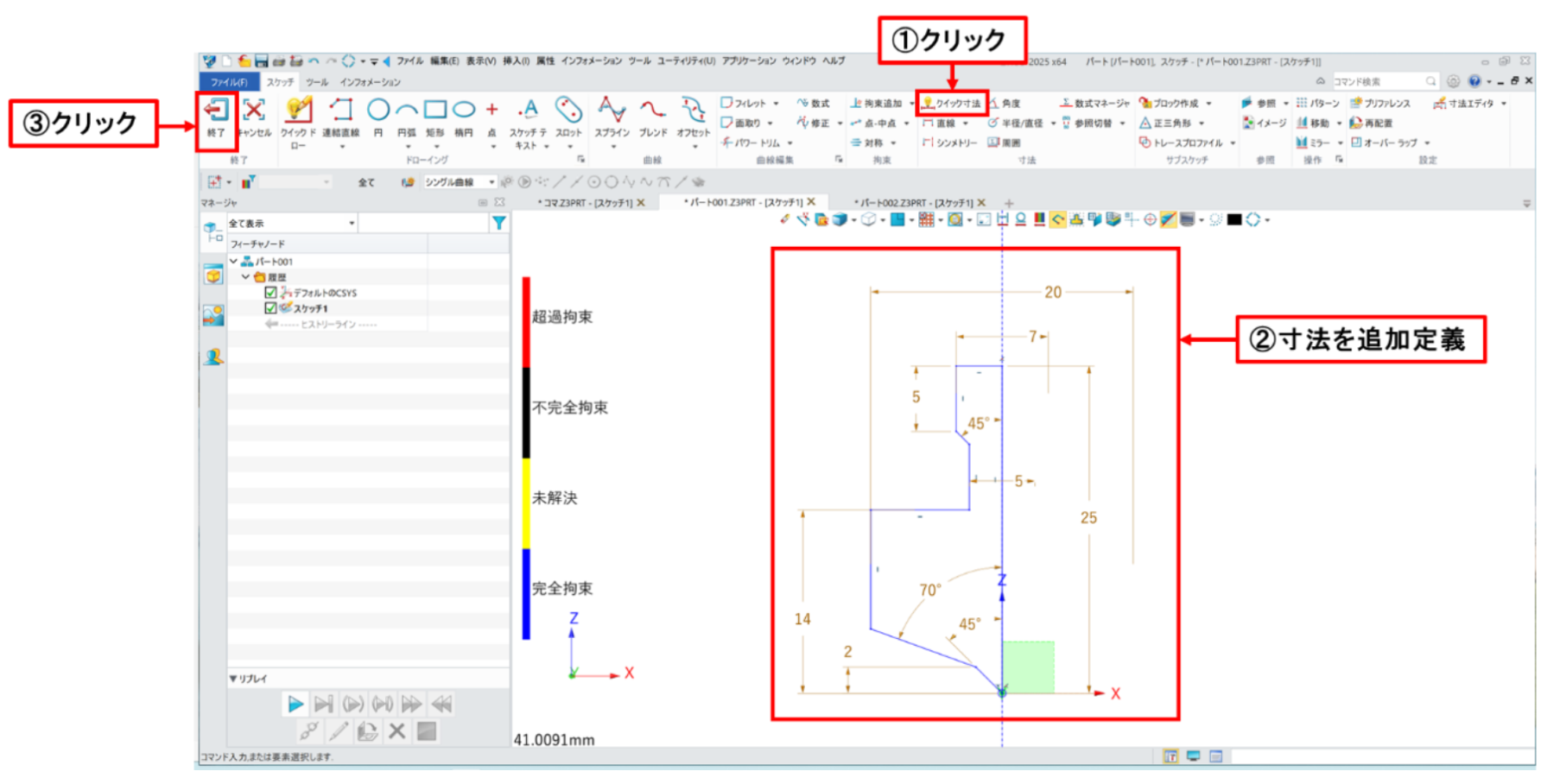

1-4.「クイック寸法」を使用して、サイズを定義します。直線をクリックすることで長さを定義できます。直線と直線をクリックした際に平行の場合には距離、平行でない場合には角度を定義できます。軸と直線をクリックし右側にマウスを移動することで、回転した際の直径の寸法を入力することができます。完全に拘束がされると線の色が黒色から青色に変わります。青色になったらスケッチを終了します。

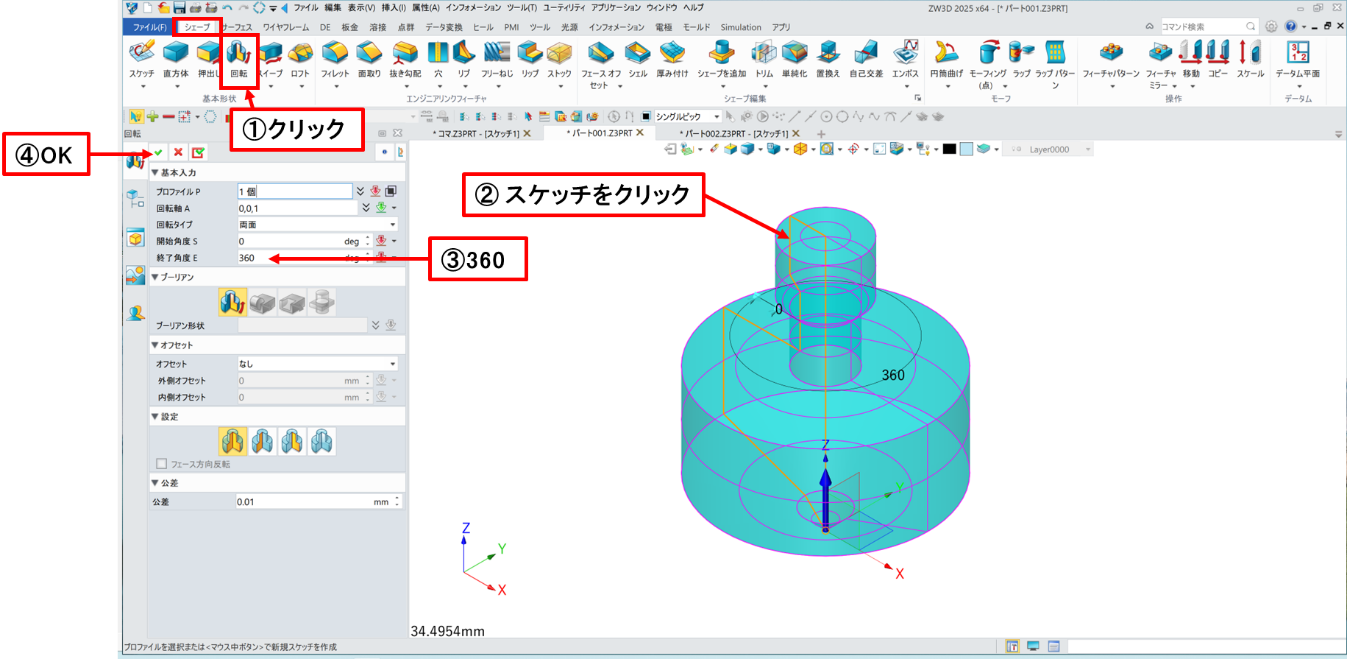

1-5.「回転」コマンドを使用して立体化します。回転コマンドを選択実行し、スケッチを選択します。回転する軸は、スケッチの軸が自動認識されます。角度に「360deg」を入力して、OKで終了します。

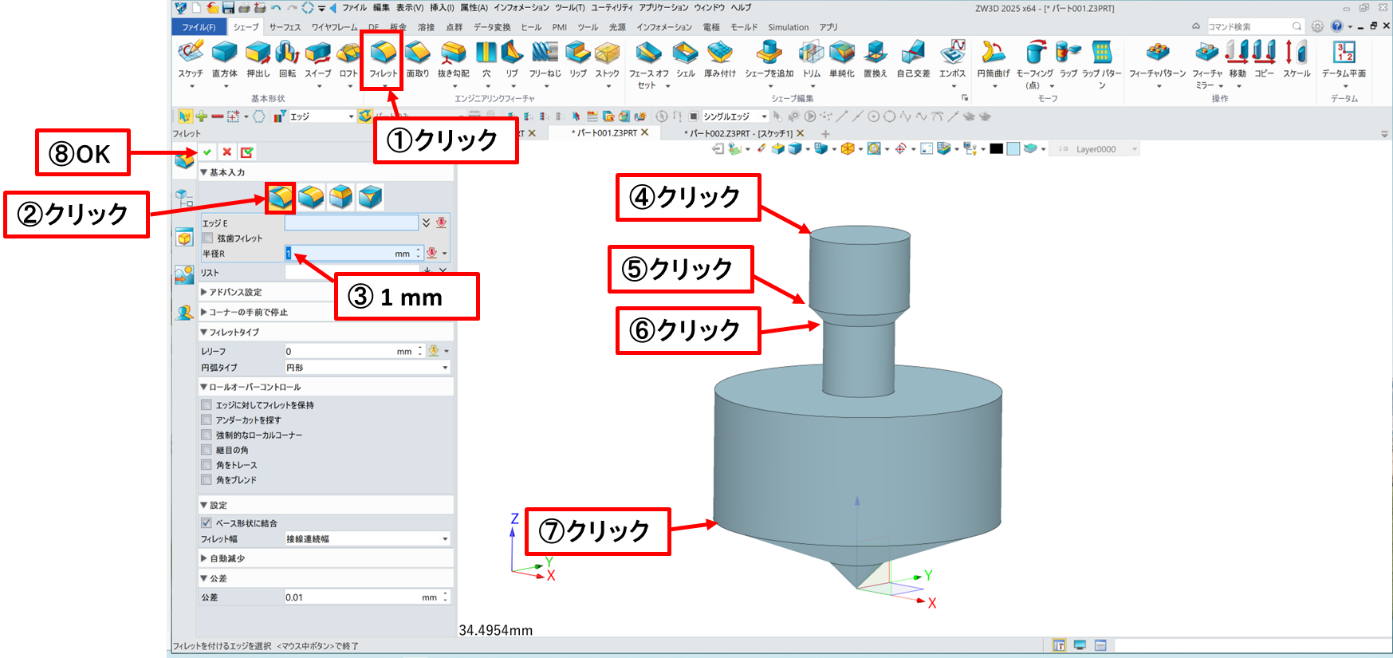

1-6.「フィレット」コマンドでコマに丸みを付けます。

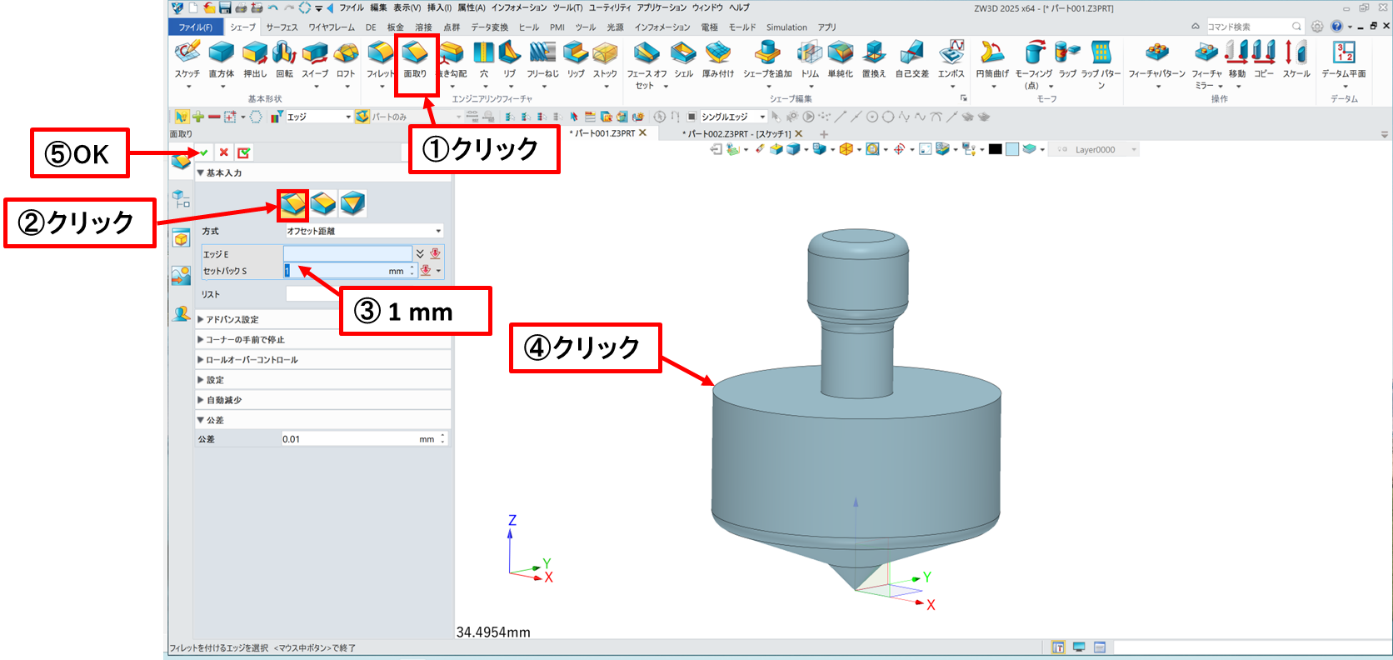

1-7.「面取り」コマンドで角の面を取ります。

2.コマの改良

シンプルなコマの外形形状ができましたが、よりカッコよくしていきます。

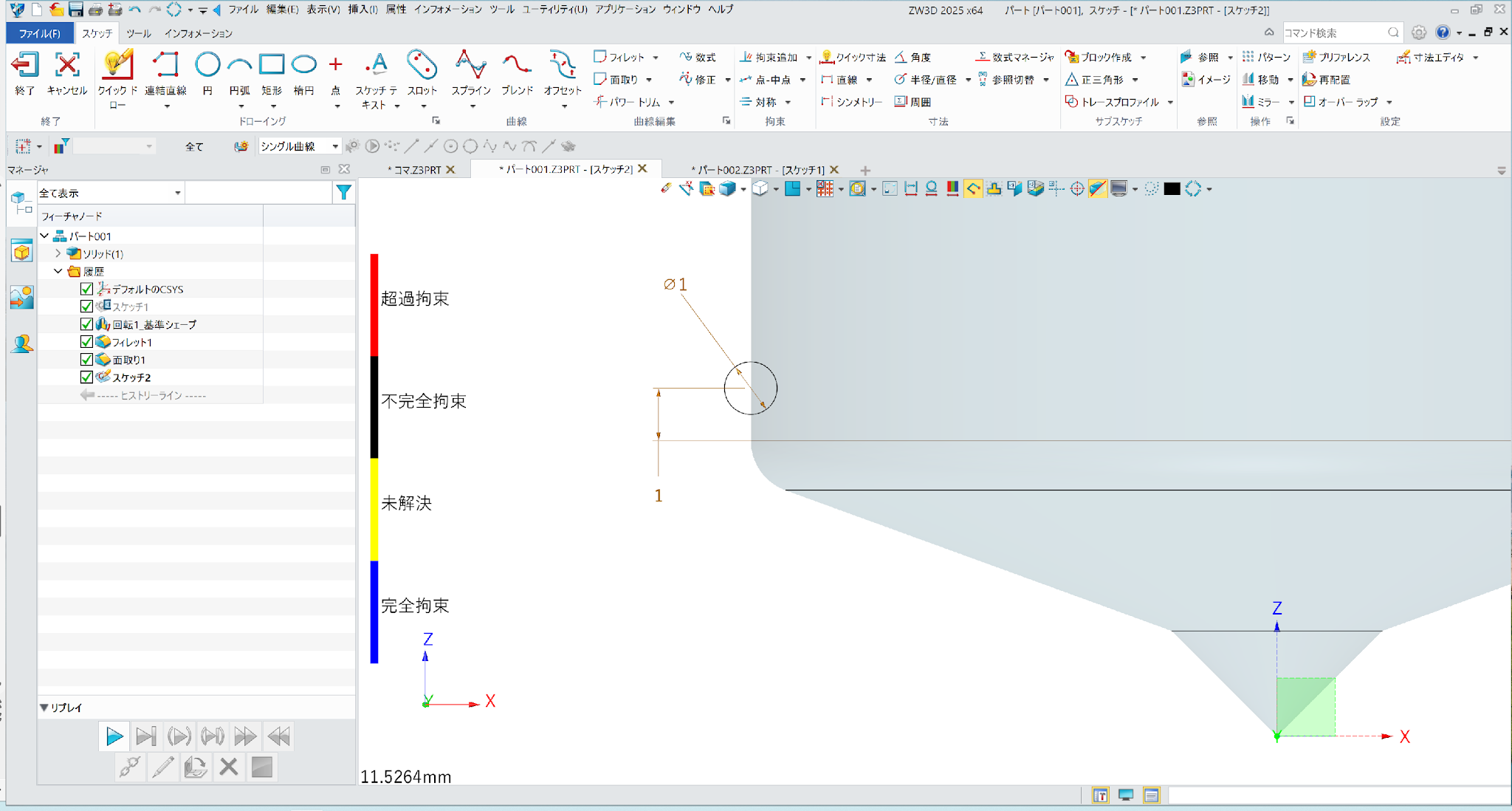

2-1.正面(XZ平面)にスケッチを開始し、コマの外側に円を描き、寸法を追加します。

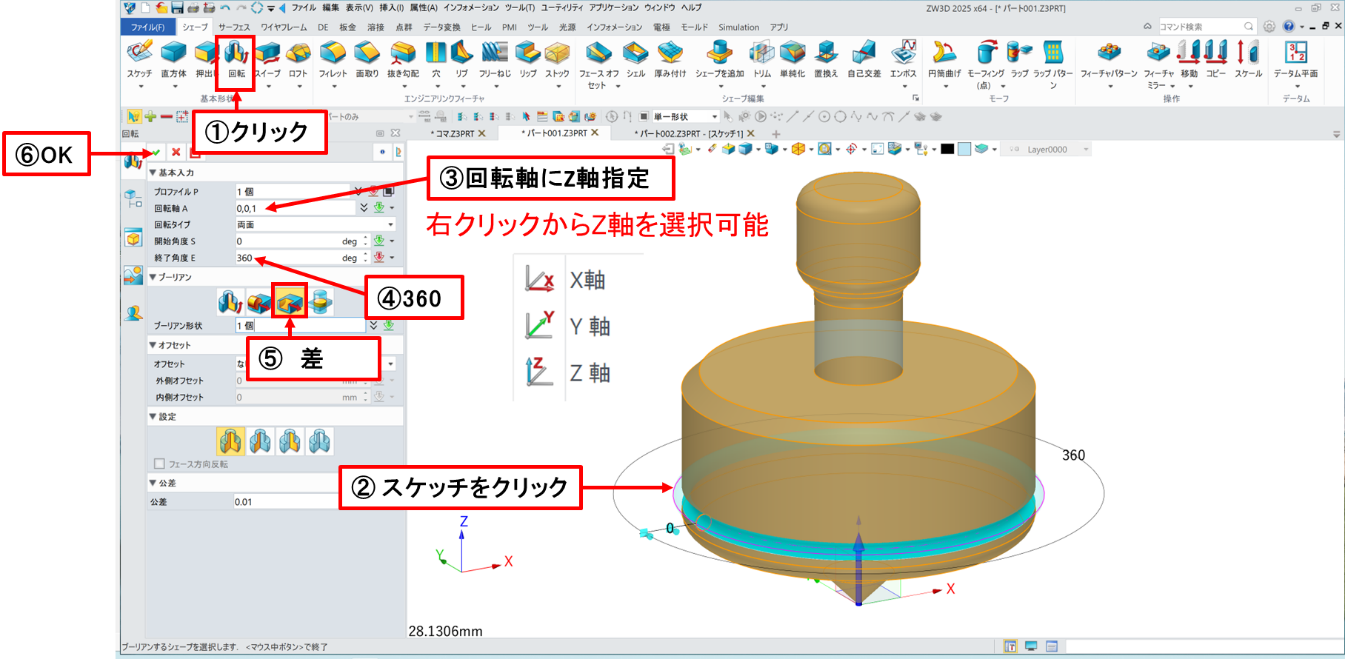

2-2.スケッチを終了し、「回転」コマンドでブーリアン「差」を選択し、形状をカットします。

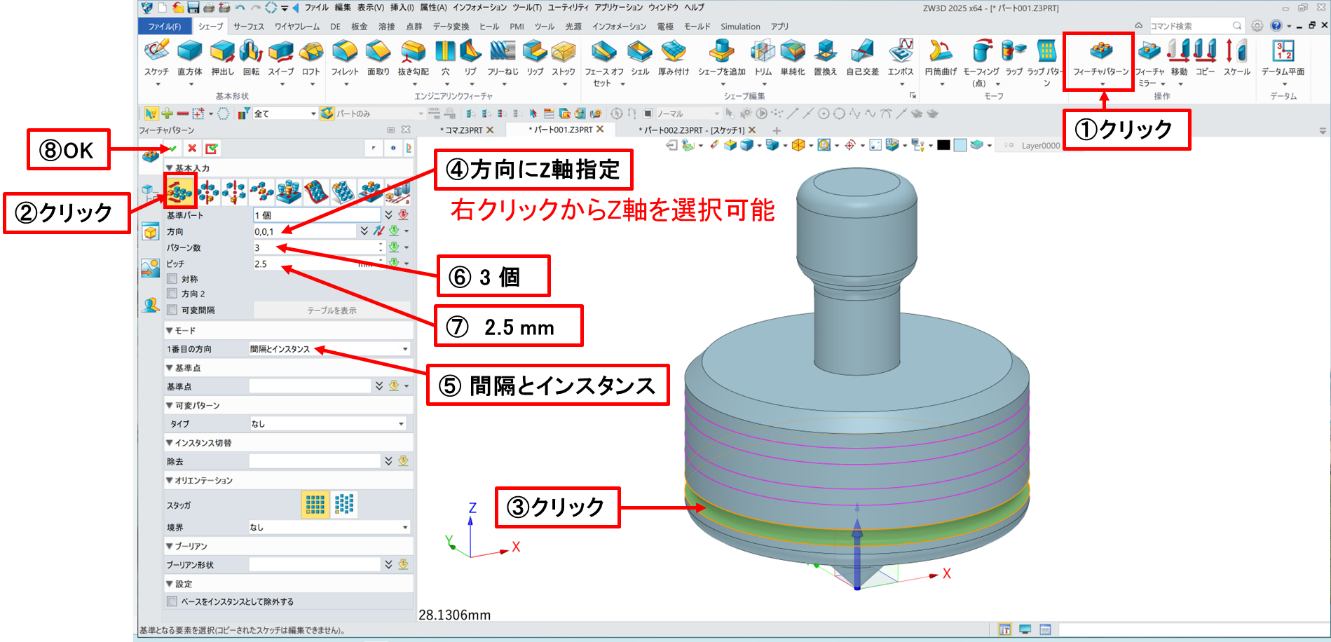

2-3.「フィーチャパターン(線形)」を使用して、カットした作業を上にコピーします。

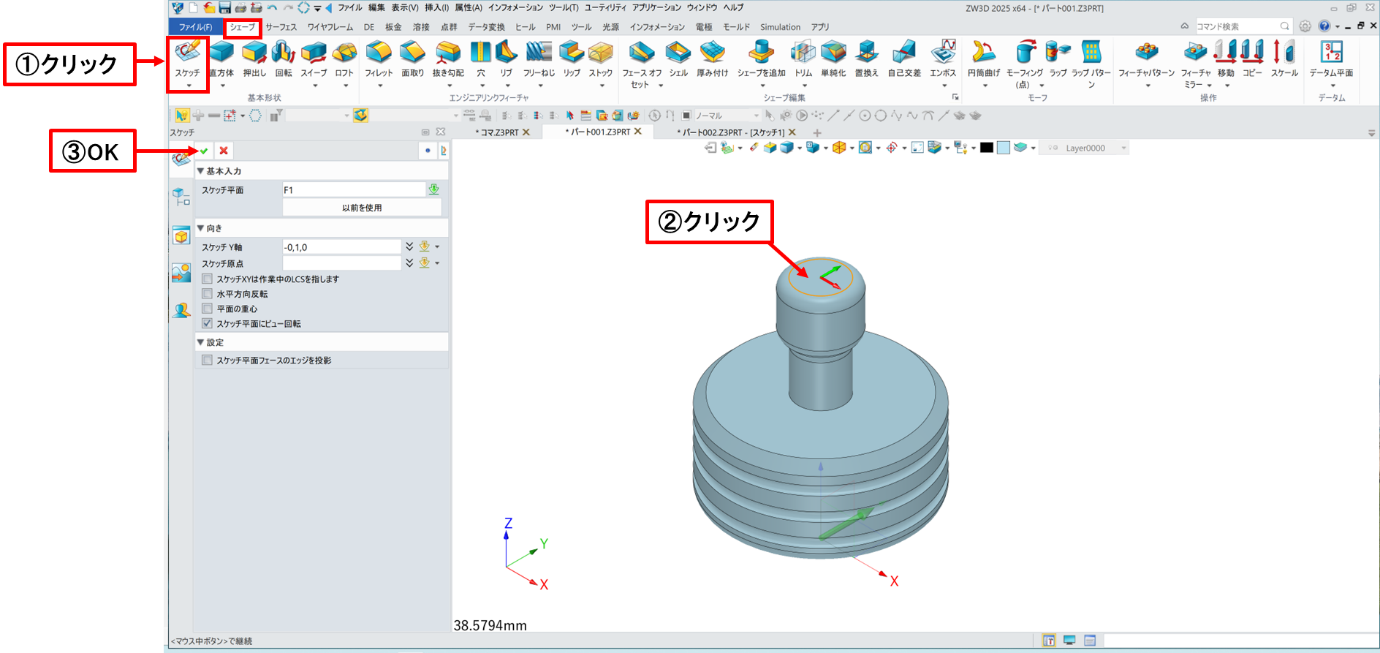

2-4.コマの持ち手に溝を作成していきます。持ち手の上面にスケッチを開始していきます。

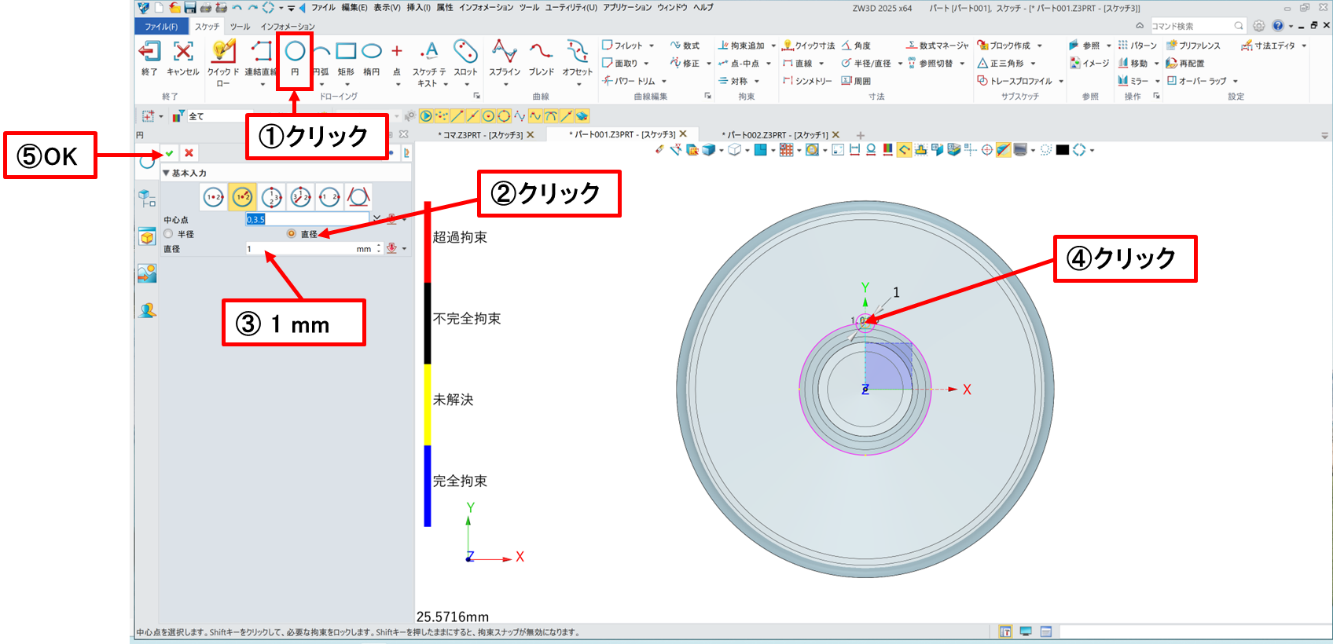

2-5.直径1mmの円を描きます。円の中心はY軸上で持ち手の外側の円上にします。

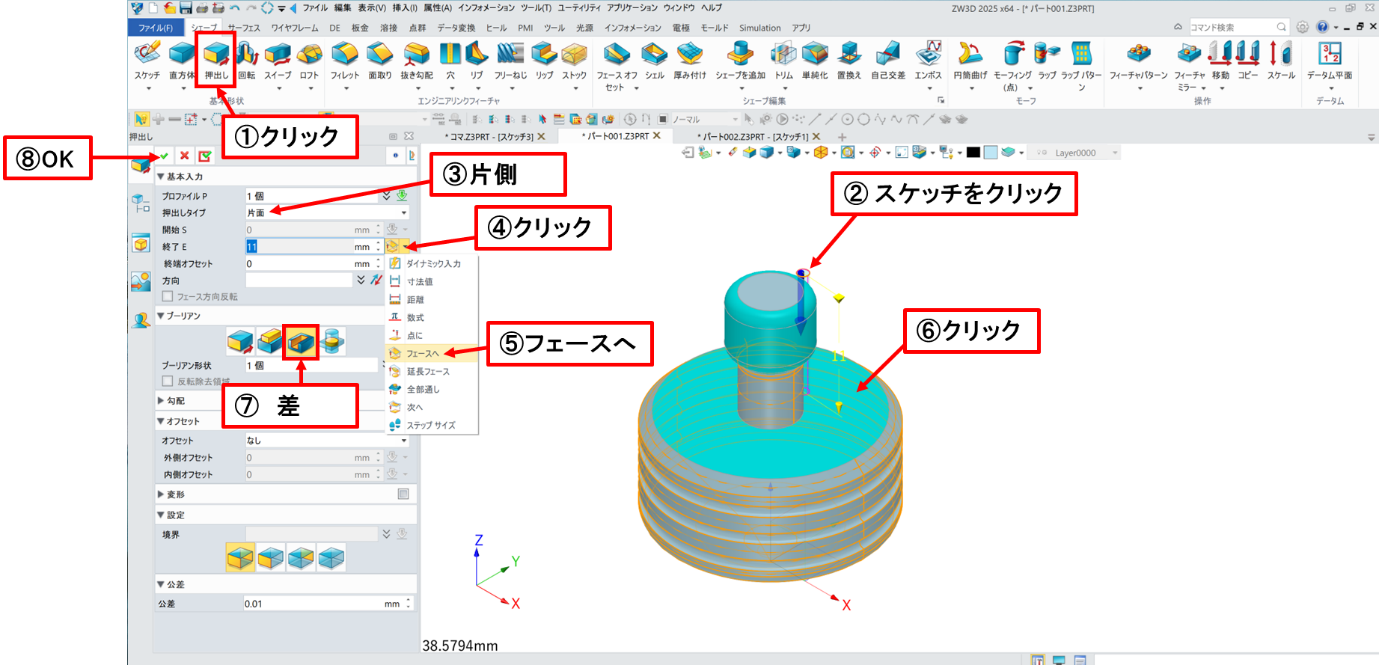

2-6.スケッチを終了し、「押出し」コマンドで持ち手の部分を「差」でカットします。

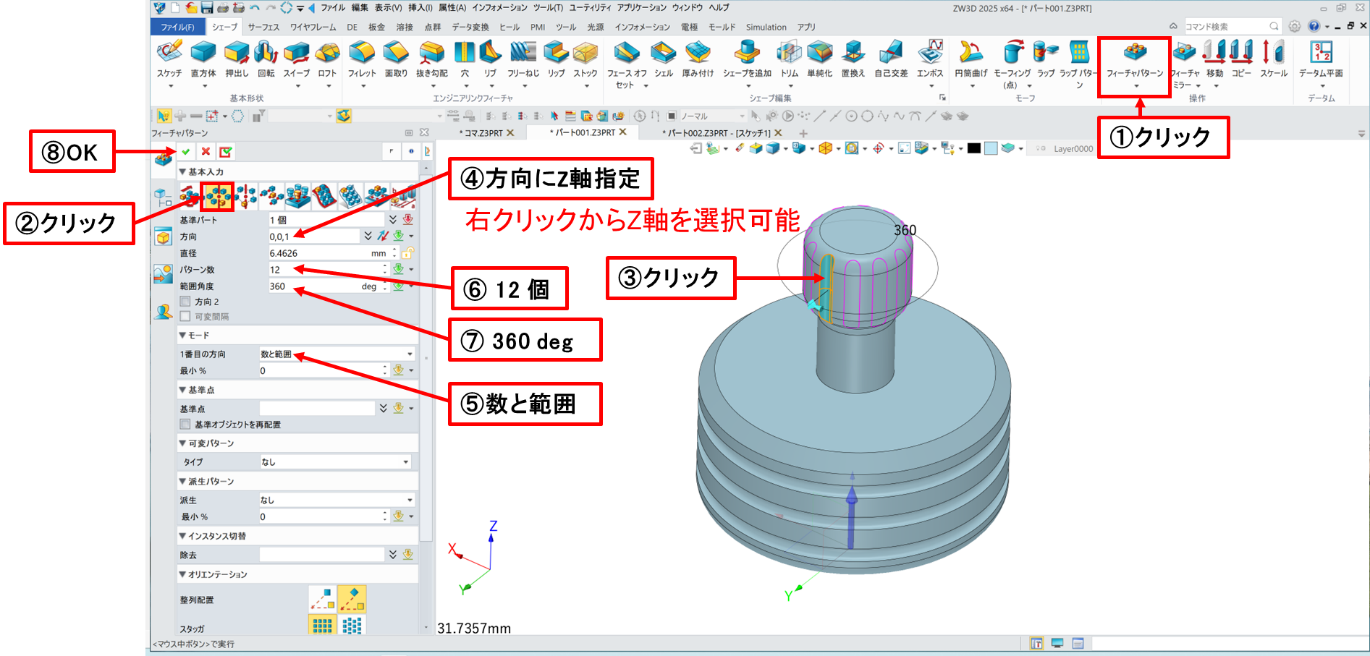

2-7.「フィーチャパターン(円形)」を使用して、カットした作業を回転コピーします。

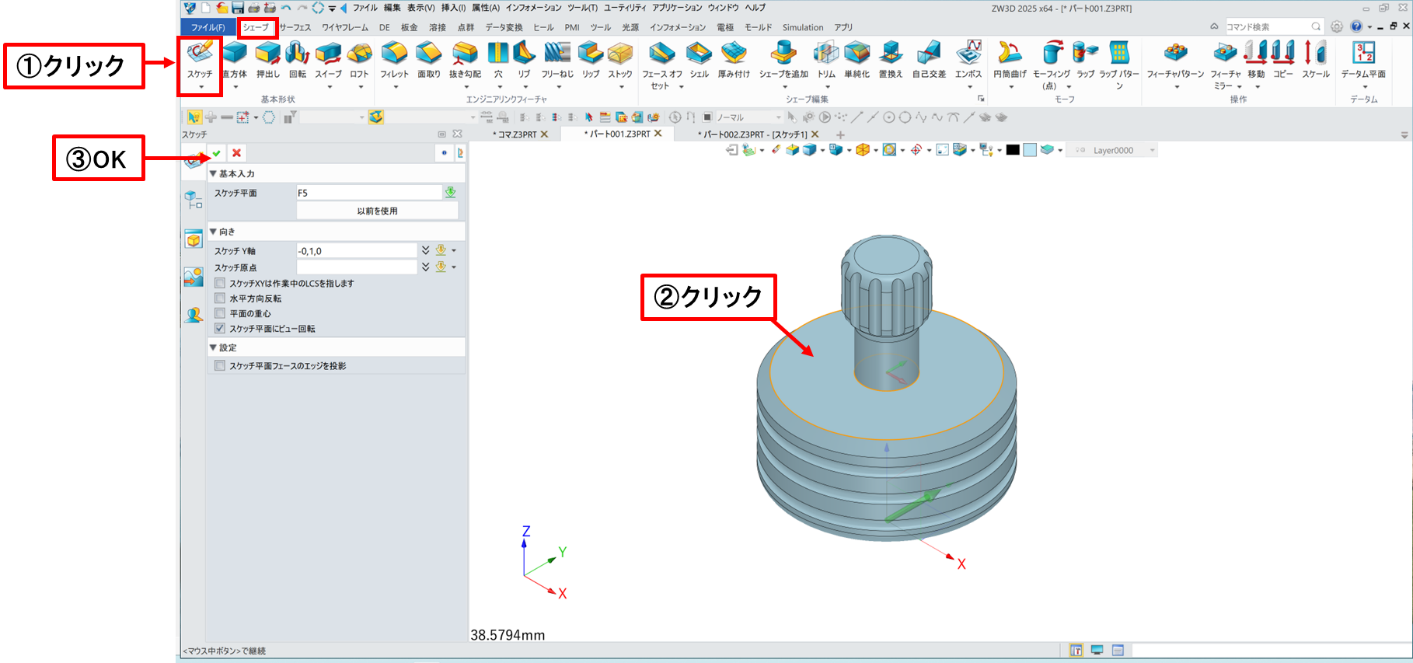

2-8.コマの上面に溝を作成します。コマの上面にスケッチを開始します。

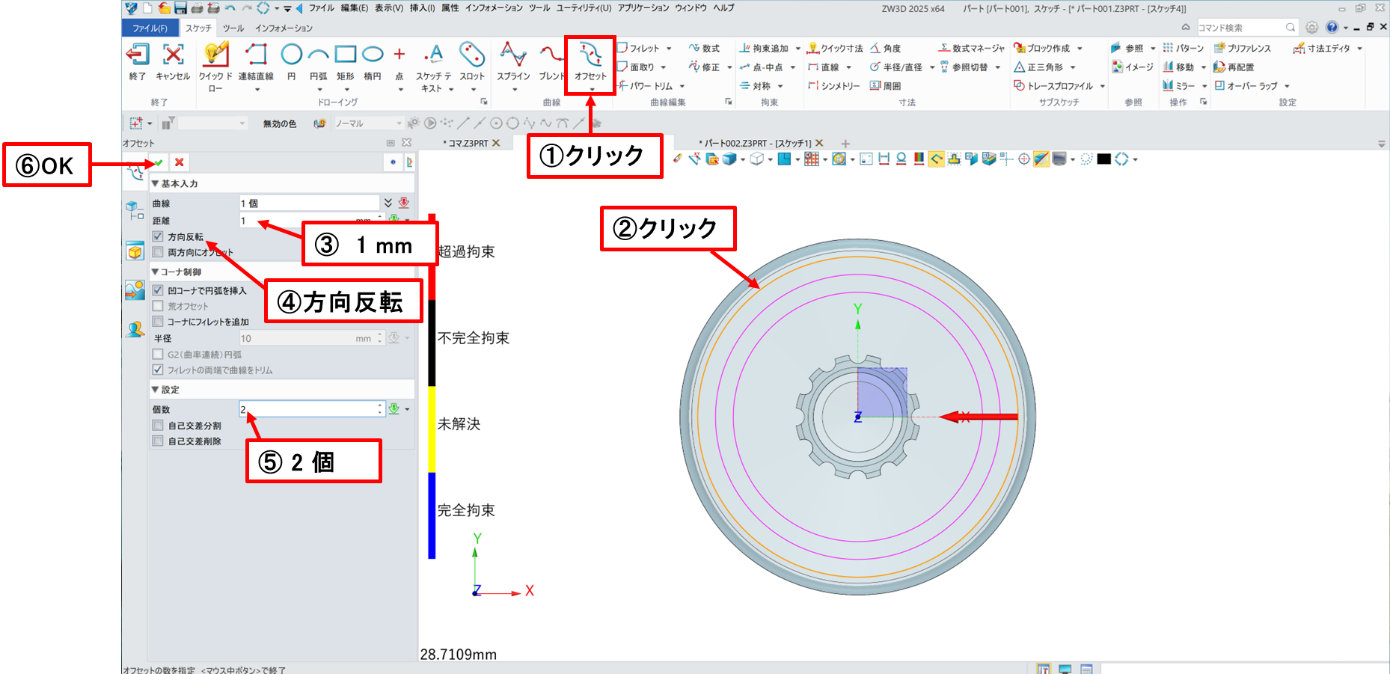

2-9.「オフセット」コマンドで1mm内側に円を作成します。また更に1mm内側の円を作成したいため、個数を2個と設定します。

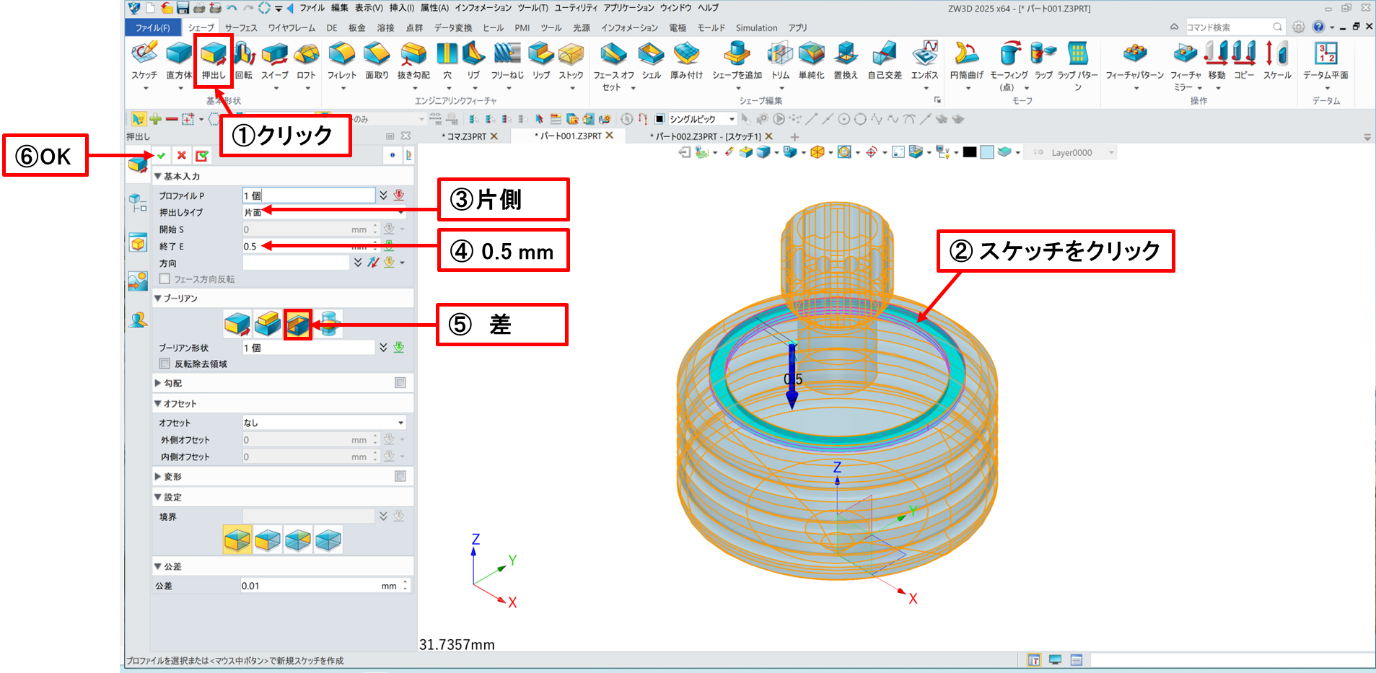

2-10.スケッチを終了して、「押出し」コマンドで、下側に0.5mmの深さでブーリアン「差」で溝を作成します。

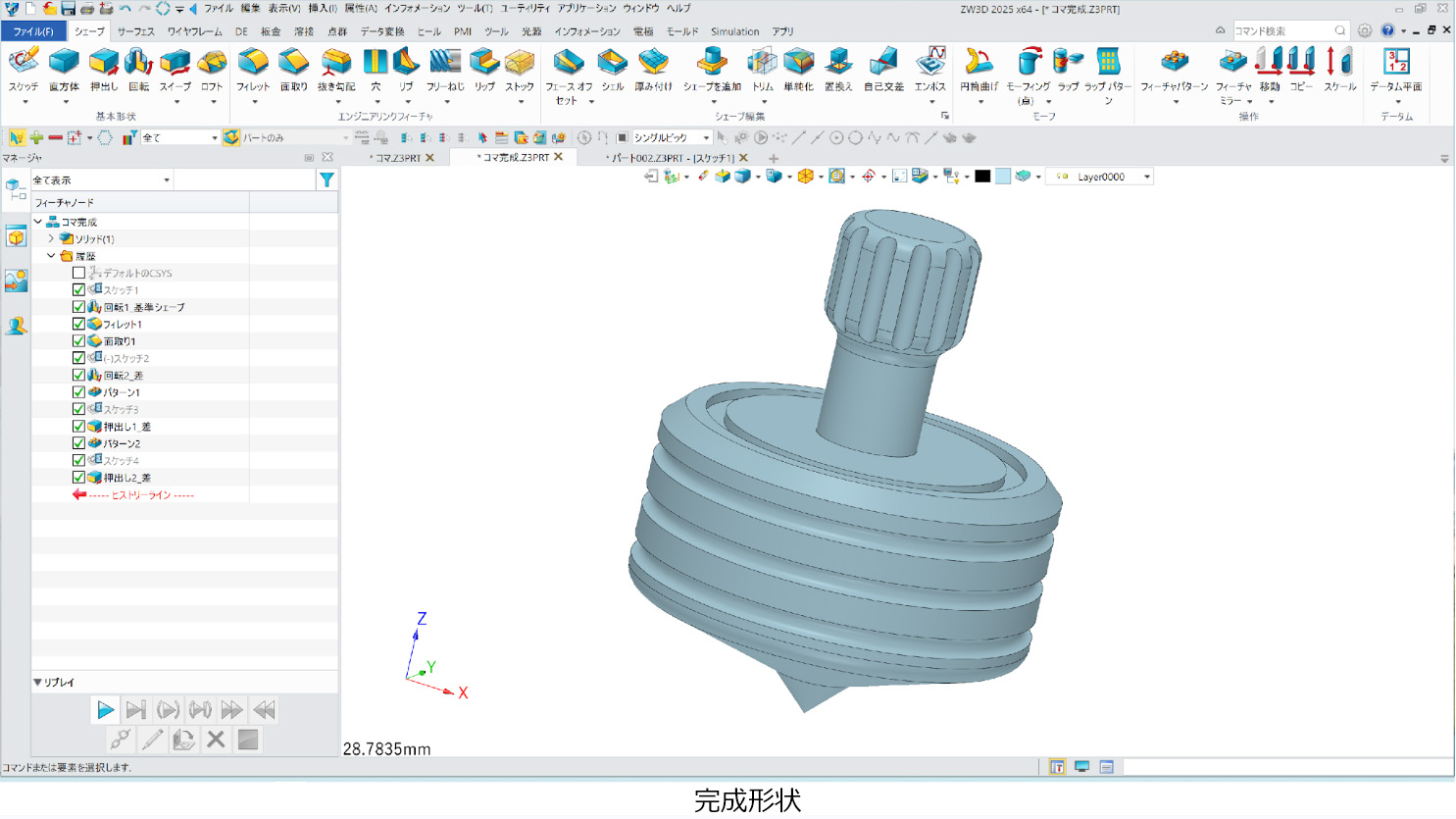

以上で完成です!お疲れ様でした!!

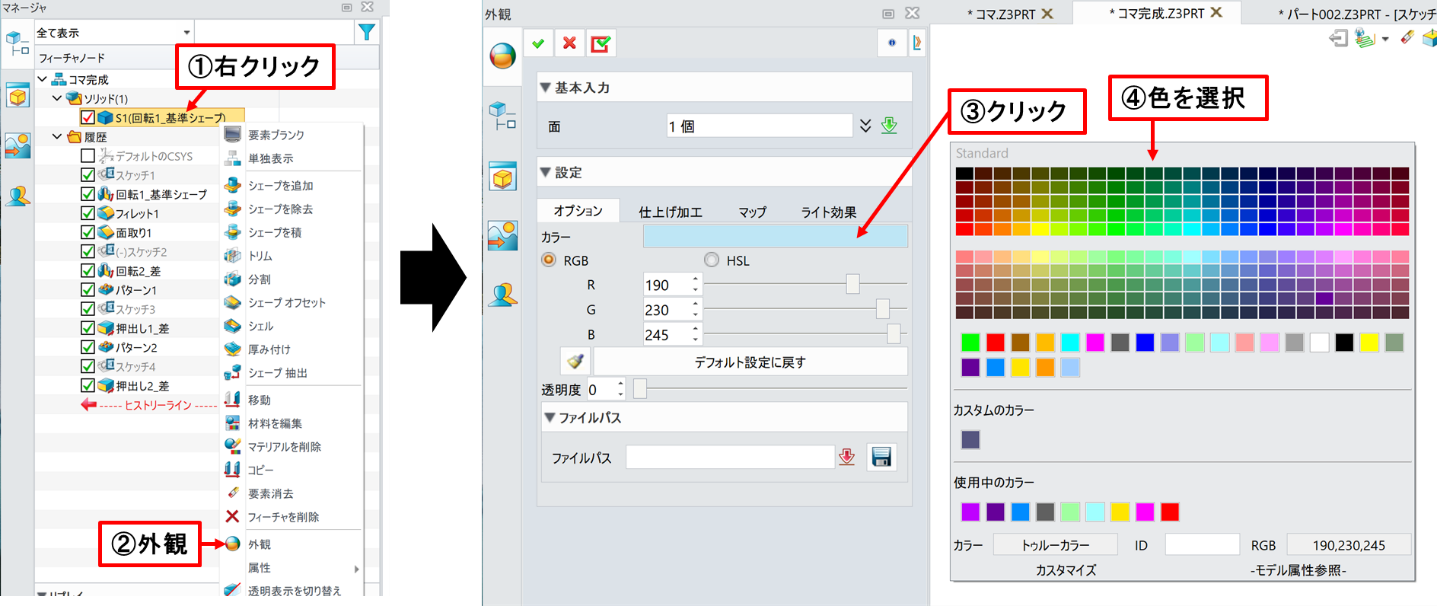

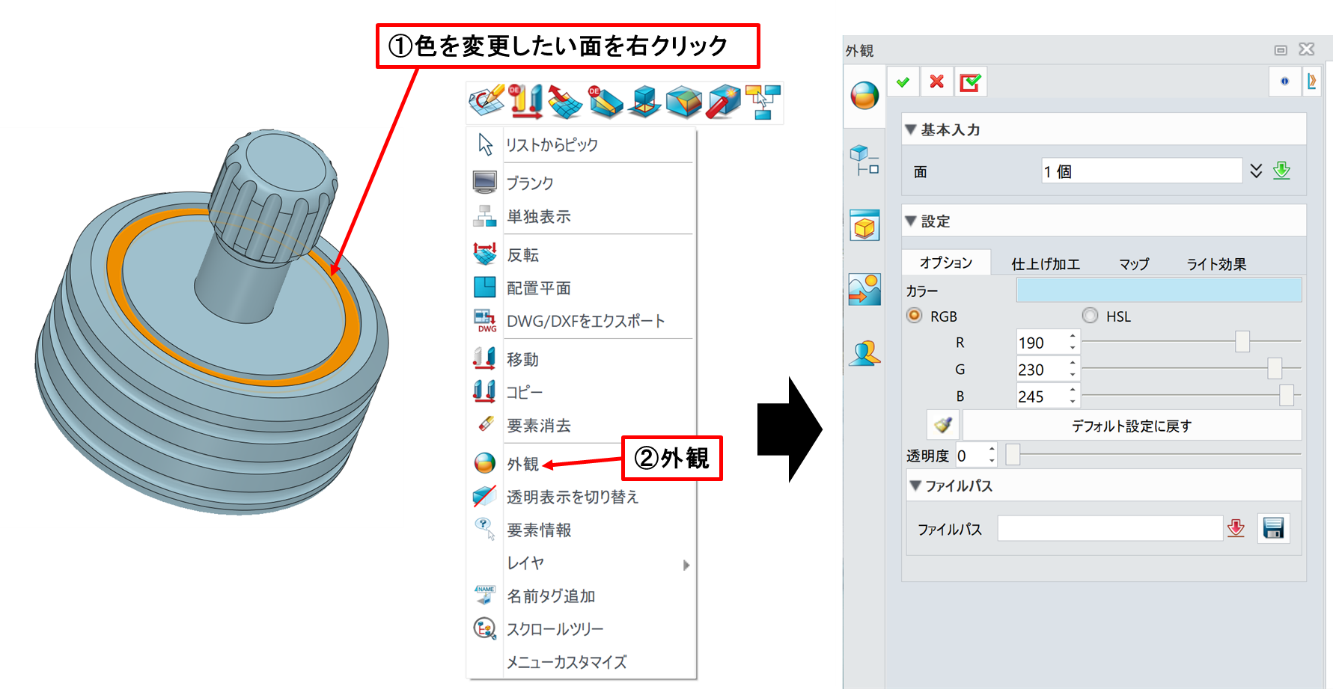

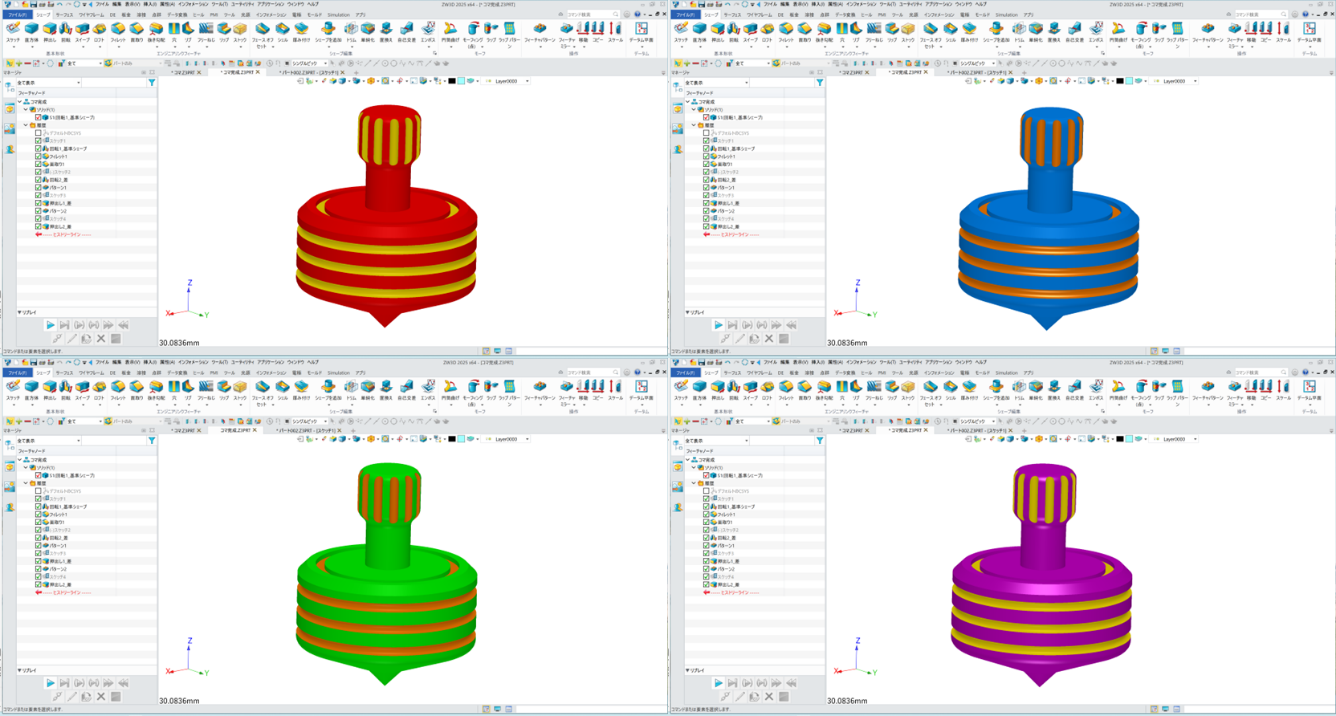

お好みで色を変更してみてください。

画面左側のマネージャの中からソリッドを右クリックから「外観」を選択する、もしくは、色を変更したい面を右クリックして「外観」を選択することで色を変更することができます。

今回の作成手順を動画で公開しています。参考にしてください。

筆者プロフィール(小原照記 おばらてるき)

いわてデジタルエンジニア育成センターのセンター長、3次元設計能力検定協会の理事長も務める。3D CADを中心とした講習会を小学生から大人まで幅広い世代の人に行い、3Dデータを活用できる人材を増やす活動や企業へ技術的なサポート支援もしている。WEBブログやSNS、YouTubeを「テルえもん」という名前で情報発信中。