3、イノベーションの日本と海外の違い

筆者は海外で開催される展示会やカンファレンスに参加する機会がこれまでありました。そこからと日本企業の中で感じる日本と海外のイノベーションの違いについてお話します。

1) リスクとスピード感

・海外

チャレンジを評価する文化があります。「まずはやってみる」というスタイルがそこにはあります。

また、意思決定が早いのが特徴です。

小規模でも試作や実験を重ねて、早く世に出す「スピード勝負」が得意だと言えます。

・日本

「失敗しないこと」が重視されやすく、慎重で堅実な姿勢が強いです。新しいことに取り組むにも、

まずはリスク回避が前提で、「前例がないと動けない」ことも少なくないと感じています。

またコンセンサスを取る文化が強く、根回しや調整に時間がかかりがちです。

時間をかけることから、高精度・高品質のものを作ることは得意ですが、変化にスピード感をもった対応するのは苦手なのではないでしょうか。

このことはスタートアップ企業の現状から言うこともできます。

スタートアップ企業とは、革新的なビジネスモデルによって社会にイノベーションをもたらす企業のことを指します。

これまでにない新しい技術やアイデアを通じて社会を変えることがスタートアップ企業の特徴であり、

その速さも注目すべき点です。

日本でも多くのスタートアップ企業が台頭していて、世界的に見ても活発な活動が行われているとはお思いますが、北米や中国と比べてその規模やアプローチは異なることが多いようです。

中国でのスタートアップ企業の寿命は3年だと聞いたことがあります。

3年で成功しなければ、起業家は次の事業を始めます。

その間、スタートアップ企業は、製品へのフィードバックを積極的に行い、性能や顧客満足度を上げていくことで、製品の完成度を高めていきます。

これまで組み合わせたことのなかったような技術要素を結合することでイノベーションを起こしていくようです。

米国では、スタートアップ企業は、その事業が成功すると事業を売却し、資金を手に入れた起業家はその資金によって新しい事業を開始しています。ここにはスピード感があります。

これもまた日本のような「橋をたたいて渡る」という考え方とは異なる「まずはやってみる」という考え方があります。

もしかしたら、日本ではデジタルネイティブ世代よりも前の人たちが、デジタルネイティブの自由な発想からのイノベーションを阻害しているのではないでしょうか。

またDXについても同じことが言えるのかもしれません。

デジタルネイティブ (digital native)

Windowsの登場となる1985年、インターネットが一般にも普及したのが1995年、それ以降、

学生時代からパソコンやインターネットのある生活環境の中で育ってきた人たちのことをいいます。

いわば、パソコンやインターネットは当たり前に使いこなせる世代の人たちです。

なお、

米国中央情報局(CIA)の刊行物「The World Factbook」のデータ(2023年)によると、

日本の平均年齢は49.5歳です。間もなく50歳に到達するといわれています。

一方、海外の状況を見てみると、インド29.5歳、ベトナム32.7歳、米国38.5歳、中国39.5歳となっており、日本と比べて若さが際立っています。

この調査結果からもデジタルネイティブとイノベーション・DXとの関係が見えてきそうです。

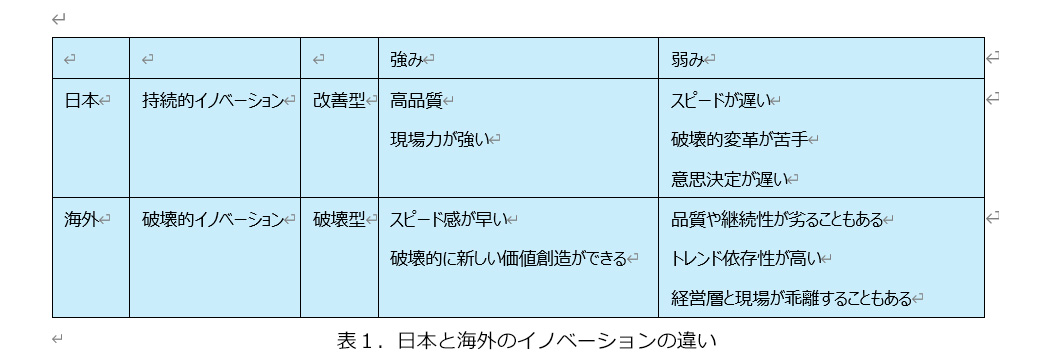

2) イノベーションの種類

イノベーションの種類も異なりそうです。筆者が感じる海外と日本の違いをお話します。

・海外

破壊的イノベーション

既存の常識や業界構造を壊してしまうような革新的なアイデアが多いと感じます。

IT化やグローバル化によって変化している中、求められているのはこれまでの延長線上のモノではないので、この破壊的なイノベーションが求められているのではないでしょうか。

・日本

持続的イノベーション

いわゆるカイゼン文化のことをいいます。

既存の製品やサービス、仕組みの質をコツコツ高めていくことは、日本が得意としているもので、

これが持続的イノベーションになりますが、劇的な変化が起こっているIT化についていけない問題のひとつがここにあるような気がします。

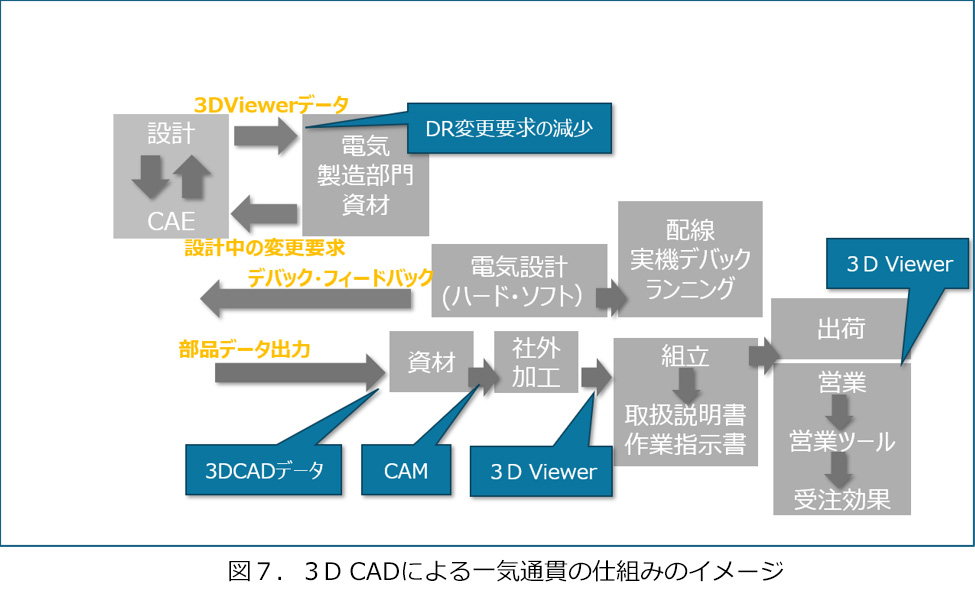

このイノベーションの種類は3D CAD運用についても同じことが言えます。

欧米では早い段階から3D CADを「戦略的な武器」として開発、導入が行われています。

多くの3D CADベンダーが米国に集中していることからもわかるでしょう。

「2D CADからの脱却」が早くに行われ、デジタル設計環境に変化した企業が多かったのもその考え方によるものです。

なぜ、2D CADから脱却しようと考えたのかと言えば、3D CADを「単なる設計ツール」として考えたのではなくて、「業務プロセス全体を変えるためのインフラ」として活用しようとしたからです。

「設計~製造~サービスまでを一気通貫で管理する」ことを目的にしたことが、この破壊的イノベーション

につながります。

いっぽう、日本では、「3D CADはコストがかかる」「うちはまだ2Dで大丈夫」という感覚は、

いまだに強いといえます。

導入にはとても慎重で、導入していたとしても一部の人や、一部門だけなど、とフル活用できていない例をよく聞きます。現場発的にボトムアップで進めようとすることで、その導入が失敗するような事例もあると聞いています。

「3D CAD=図面を描くソフト」という認識がいまだにあります。

「業務プロセスの変革」という視点を持つことができないという事例が多いのではないでしょうか。

「3D CAD化したけど、出力は紙図面」ということも、どちらかというと普通に行われていることが多いことでしょう。

イノベーションについてまとめてみます。

破壊的に新しい価値製造ができるトレンド依存性が高い経営層と現場が乖離することもある

どちらにも強みと弱みがあるわけですが、最近は、日本でも海外の「スピード感」を取り入れようという動きが見られます。

その具体例が「アジャイル開発」です。一気に大きく作るのではなくて小さく作ってすぐ改善するような考え方がソフトウェア開発などで行われるようになりました。

し、逆に海外では、スピードだけじゃダメだと気づいて、「品質」の重要性を見直すようになってきているのではないでしょうか。

つまり、「異なるイノベーション方式の“いいとこ取り”をしていくことが、今まさに、そしてこれから先も求められていく」のではと筆者は考えます。

そんなふうに、日本のイノベーションについて考えてきましたが、ここからは今回のテーマ、「3D CAD」について話を進めていきたいと思います。

じゃあ、3D CADって、製造業とか開発設計の現場で、どう活用していけばいいのか?

これがポイントなんですが、前にも少し触れた通り、筆者はこう考えています。

「3D CADは、単なるツールじゃなくて、“業務プロセス全体を変えていくためのインフラ”だ」

これこそが、一番大事なキーワードだと思っています。

後編では日本と海外とのイノベーションの比較をしながら、日本の危うさについてお話をしました。

次回は、開発設計環境のイノベーションとされている3D CADを軸に

「3D CADによって何が変わるのか?」

「現場ではどんな課題があって、どんな変化が起きているのか?」を、具体的な事例とともに掘り下げていきます。これまで見えていなかった、新たな可能性がきっと見えてくるはずです。

お楽しみに!

コスパ最強の高性能 All-in-One 3D CAD/CAE/CAM

永久ライセンスで298,000円~

登録不要!フォームの入力だけでOK!

筆者プロフィール

土橋 美博

半導体組み立て関連装置メーカー、液晶パネル製造関連装置メーカーを経て、「メイドINジャパンを、再定義する。」有限会社スワニーに入社。CIOとして最新デジタルツールによるデジタルプロセスエンジニアリング推進に参画する。

半導体組み立て関連装置メーカー、液晶パネル製造関連装置メーカーを経て、「メイドINジャパンを、再定義する。」有限会社スワニーに入社。CIOとして最新デジタルツールによるデジタルプロセスエンジニアリング推進に参画する。

・ITコーディネータ

・二級知的財産管理管理技能士

・有限会社スワニーCIO

・マッケン・キャリアコンサルタンツ株式会社 パートナーエグゼクティブコンサルタント 3D設計プロモーター